エネルギーの今を知り、これからを考える

立命館大学 衣笠総合研究機構

三上 己紀(みかみ みき)氏

2025年、今から始める脱炭素経営 〜経営の視点で向き合うポイントはここ〜

エネルギーや環境分野を中心とした社会課題をテーマに研究するかたわら、大学の講師や自治体のコンサルタントとしても活躍されている三上己紀さん。今回のセミナーでは「2025年、今から始める脱炭素経営」と題してご講義いただきましたが、インタビューではご専門であるエネルギー問題にフォーカスしてお話を伺いました。

Q1. 三上さんのご専門は再生可能エネルギー、次世代エネルギーの研究と伺っています。日頃はどのような活動をされていますか。

次世代エネルギーアナリストとして、立命館大学や東京科学大学、丸の内プラチナ大学というオープンスクールなどで、社会人や学生に社会課題の解決という視点から再生可能エネルギーの活用のお話をしています。 アドバイザー、あるいはコンサルタントとして企業や自治体のお手伝いをする仕事もしていて、専門家とのマッチングを含めた再生可能エネルギー事業のコーディネートなども行っています。エネルギー業界では30年以上仕事をしておりまして、もともとは電力中央研究所という公益法人として設立された電気事業共同のシンクタンク兼研究機関で、企画やマネジメントの仕事をしていました。その後に大学へ移り、役所の仕事にも関わるようになり現在に至ります。エネルギー関連の仕事というと技術をイメージされると思いますが、私の専門は法律ですので、お話するのは主に行政の方や弁護士さん、弁理士さんなど技術移転などに関わる法務部門の方が多いですね。現在は大学側に軸足を置いて活動していまして、立命館大学では高齢化社会とエネルギー問題についての研究もしています。

Q2. セミナーでは変化する環境に対応する大切さを語られていましたが、世界情勢は目まぐるしく変化しています。第2次トランプ政権の誕生で脱炭素への対応が足踏み状態になるのではとの懸念もありますが、どのようにお考えですか。

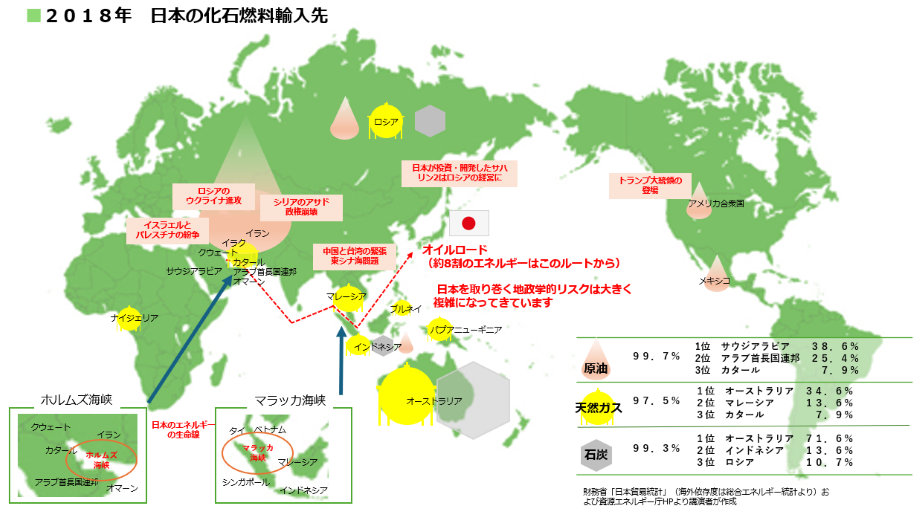

セミナーでは日本のエネルギーがどこから来ているのか、世界地図を使ってお話ししました。※ 中東方面からは化石燃料、オーストラリアからは石炭などが来ていて、そこに今の世界情勢を重ね合わせてみると日本のエネルギー事情がよくわかりますね。ウクライナとロシアが戦争をしているためヨーロッパにはエネルギー危機がついてまわっています。日本が買うはずのエネルギーはヨーロッパへ行き、日本が手に入れづらい状況がしばしみられます。さらに、シリアではアサド政権が崩壊して中東から日本へ石油を運ぶルートが不安定ですし、中台関係の緊張が高まり台湾海峡のルートも危ぶまれています。日本は島国で98%以上の物が海から入ってくるため、世界情勢が悪化すれば食料やエネルギーのルートが途絶えるおそれもあります。これがいまの私たちを取り巻く状況です。そこに第2次トランプ政権が誕生しました。トランプ政権は石油を売るといっていますから、エネルギーは米国から買えばいい、脱炭素はしなくていい、そう考える人もいるかもしれません。しかし、この先の将来もずっと、命綱であるエネルギーや食料を自分たちの手でコントロールできない状態が続いてよいのでしょうか? そういうことを真剣に考える時期が来たのだと思います。

Q3. 世界情勢に左右されないためにも、まずは日本のエネルギー自給率について考えるのが大切ということですね。

米国や欧州など、諸外国の動向に振り回されがちですが、大切なのは、私たちが日本のエネルギーについてどう考えるか、ということなのです。日本のエネルギー自給率は13%程度といわれていますが、原子力を取り除くと4.5%いくか、いかないかという程度です。つまり、原子力をやめて海外のルートが途絶えれば、100人のうち、4、5人しか今の生活を享受できないということです。皆さんは、この現状をどう考えますか。エネルギー自給率を上げるために再生可能エネルギーを推進しなければ、という考えが出てくるはずなのです。日本を取り巻く環境を正視して、次世代エネルギーについて議論する時が来ているのだと思います。日本のエネルギーについていえば、最終的に古い原子炉や火力発電は徐々になくなっていくでしょう。そのなかで、どのような次世代エネルギーに可能性があるのか。太陽光や風力などの他に、水素もありますね。日本にはあらゆるエネルギー技術があるのです。従来のエネルギーも含めて、何を残していつまで使うのか、エネルギーの棚卸しをする必要があると思います。

Q4. 再エネの未来に期待する一方で、東京都では「太陽光パネルを設置する場所がない」という中小企業の話も聞かれます。都市における再エネの普及は進むのでしょうか。

23区に限っていえば、いまのところ東京都はエネルギーをつくるよりも使う場所なのです。太陽光などは設置するスペースがなくて、屋根の上しか使えない、となりがちですが、都市で電気をつくるという新しい時代の研究をするには、東京都は最適な場所でもあります。東京でエネルギーをつくることができれば、ロンドンでもニューヨークでもパリでもできる。諸外国はそういう風に見ています。日本は次世代エネルギーの先端技術を持っていますから、東京はどのような動きをみせるのか、常に注視しているのです。

東京都には、再生可能エネルギー導入に向けた伴走支援や補助金の制度もある。これを徹底的に使いましょう、というのが私の考えです。例えば、工場の屋根に太陽光パネルをのせたいけどスペースや強度に課題があるといった場合、隣の工場と協働すれば実現できるかもしれません。自社だけでは無理でも、仲間を増やせばできるかもしれない。日本では再生可能エネルギーや脱炭素の話をしづらい風潮があるかもしれませんが、ネガティブキャンペーンに惑わされず脱炭素経営の仲間を増やしていけば、新たな可能性が開けるのではないでしょうか。

Q5. 2025年が幕を開けました。日本のエネルギー情勢はどう変化するでしょうか。

2025年のトランプ政権誕生は転機になるかもしれませんね。振り子が反対にふれるように、「この先どうなるのか」と多くの人が我に返るきっかけになるかもしれません。誤解をおそれずにいえば、エネルギー問題においては一概に石炭や化石燃料がいけないということではなく、そう簡単にゼロにできる話ではないと考えています。ではどういう風にバランスをとればいいのか、そういう議論ができるのが日本なのだと思います。例えばEUでは、フランスは原子力に、ドイツは脱原子力で再生可能エネルギーに舵を切っていますが、それぞれ多くの問題を抱えています。日本の場合は様々な電源をバランス良く使いつつ、最終的にどれが日本にとって適しているのかを熟考する段階にあると思います。

Q6. 昨年公表された第7次エネルギー基本計画では、2040年の電源構成について示されていましたね。

再エネ率を50%まで高める一方で、原子力も活用しつつ、LNG(液化天然ガス)や水素の活用も見据えて火力も残す。現実味のある真っ当な判断という感想です。背景には、技術者の人材育成を間に合わせる必要もあったと思います。原子力の技術者、火力の技術者、再生可能エネルギーの技術者もそうですが、どこかの専門家グループだけが残ればいいという話ではないのです。熟練の技術者が引退する前に、人材育成と技術継承を進めることが喫緊の課題でもあります。もちろん、将来的には再エネのエネルギー効率が改善されて、電源構成に占める割合が多くなるでしょう。脱炭素社会実現に向けて再エネ率を高めつつ、未来志向でエネルギーについて議論をする。そういうバランスの良い舵取りをできるのが日本だと思うのです。

Q7. 脱炭素経営をめざす東京都の中小企業の皆さんへのメッセージをお願いします。

2030年には温室効果ガス50%削減、2050年にはカーボンニュートラル実現を目指すと、国も東京都もすでに目標を出しています。これはセミナーでもお伝えしましたが、2050年までのカーボンニュートラル実現は法律にも明記されています。少し強めの言い方になりますが、法律に定められている以上、脱炭素は努力目標ではないですし、CSR活動でもありません。取り組まなければコンプライアンス違反になる、ということです。

どこから、何に手を付ければいいのかわからないという中小企業の方も多いかもしれません。そういった皆さまのために、東京都にはHTT(電力をへらす・つくる・ためる)を推進するための仕組みがあり、さまざまな支援制度に導くHTT実践推進ナビゲーターも存在しています。最初の目標年の2030年まであと5年足らず。迷っているひまはありません。東京都の支援を積極的に活用して、まずは第一歩を踏み出してみませんか。

【前のページに戻る】