温暖化問題や資源不足が深刻化するなか、持続可能な社会を目指す経済システムとして、世界で注目を集めるサーキュラーエコノミー。サーキュラーエコノミーとは「循環経済」を意味する言葉で、カーボンニュートラルの観点からも重要視されています。ここでは、背景にある課題から国や東京都の動き、企業の取組も含めて解説します。

サーキュラーエコノミーと3Rの違いは?

サーキュラーエコノミーとは、限りある資源を無駄なく循環(Circular)させ、環境負荷を抑えながら発展する経済(Economy)を意味し、これまでの大量消費型社会から脱却し、持続可能な社会を目指す新しい経済システムとして世界各国で取り組みが進められています。

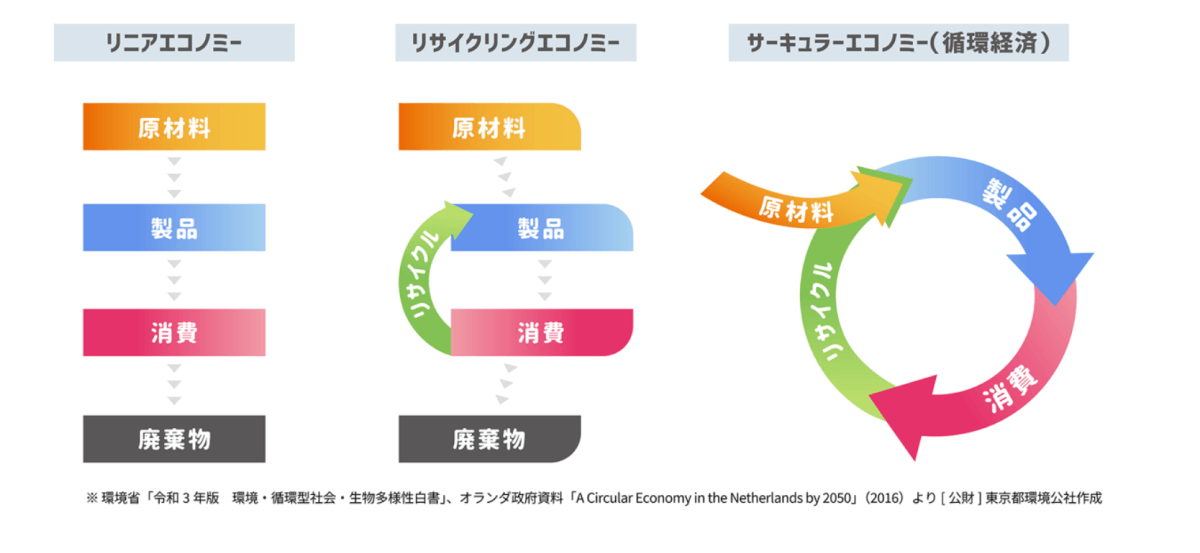

資源を循環させるサーキュラーエコノミーに対して、従来型の経済活動のことをリニアエコノミーといいます。資源の採掘から製品の製造、消費、廃棄までが直線的(Linear)なプロセスで行われる経済を指し、大量生産・大量消費型社会を形成することで大量の廃棄物を発生する要因にもなってきました。このままリニアエコノミーを続けていけば、資源の枯渇や埋め立て処分場のひっ迫など、さまざまな社会問題に繋がります。

増え続ける廃棄物を削減するため、これまでもさまざまな取組が行われてきました。日本における資源循環の取組を振り返ると、1995年には容器包装廃棄物を対象としたリサイクル法が制定され、家庭ごみの分別収集がスタート。缶・ビン・プラスチックも「分ければ資源」という意識が根付くきっかけとなりました。続く2000年には循環型社会形成推進基本法が制定され、廃棄物の発生を抑制(Reduce)し、製品を再使用(Reuse)、再生利用(Recycle)する3Rの考えが推進されるなど、廃棄物削減に向けてさまざまな取組が行われてきました。

こうした3Rを基本とする経済システムをリサイクリングエコノミーといい、資源を循環させるサーキュラーエコノミーもこれと似ているように思えますが、廃棄物に対する考え方には大きな違いがあります。上図のように、3Rでは少なからず廃棄物が発生するのに対して、サーキュラーエコノミーでは廃棄物が発生しないことが大前提。従来の3Rに加えて、資源の投入量、消費量を抑えつつ製品を生産、製品の長寿命化やリサイクルしやすい素材の活用を考慮して設計を行うなど、リサイクル前提で製品を生み出し資源を循環させることで、廃棄物ゼロを目指しています。イギリスを拠点に世界のサーキュラーエコノミーを推進する組織「エレン・マッカーサー財団」では、サーキュラーエコノミーの定義として以下の3原則を掲げています。

サーキュラーエコノミーの3原則

- Eliminate waste and pollution 廃棄物や汚染を排除する

- Circulate products and materials(at their highest value)

製品・資材を高い価値のまま循環させる - Regenerate nature自然を再生する

引用:エレン・マッカーサー財団HP

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

背景にある課題、資源循環の必要性

世界的な人口増加や経済成長により、資源やエネルギー、食料需要が増大するとともに、廃棄物の量も増加の一途を辿っています。温暖化や海洋プラスチックをはじめとする環境問題の深刻化はティッピングポイントを迎えつつあり、大量生産・大量消費・大量廃棄型のリニアエコノミーを続けていれば、世界経済全体が早晩立ち行かなくなる恐れがあります。

日本における温室効果ガス全排出量のうち、資源循環の取組で約36%の温室効果ガスを削減できるという試算もあり、サーキュラーエコノミーへの移行はカーボンニュートラルの観点からも大きな意義があるといえるでしょう。また、世界的な人口増加や新興国の経済成長に伴う消費拡大で資源不足も懸念されていて、2015年には880億トンだった世界の資源採掘量が2060年には1,900億トンまで増加すると見込まれています※1。将来的には資源価格のさらなる高騰が予測され、輸入に頼らざるを得ない日本では安定的確保が困難になるおそれもあります。そのため、資源を効率的に循環利用するサーキュラーエコノミーに移行することで、経済安全保障の取組の強化に繋がることが期待されています。

※1 循環経済ビジョン2020(概要)/経済産業省

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ce_finance/pdf/002_04_01.pdf

日本国内の動き

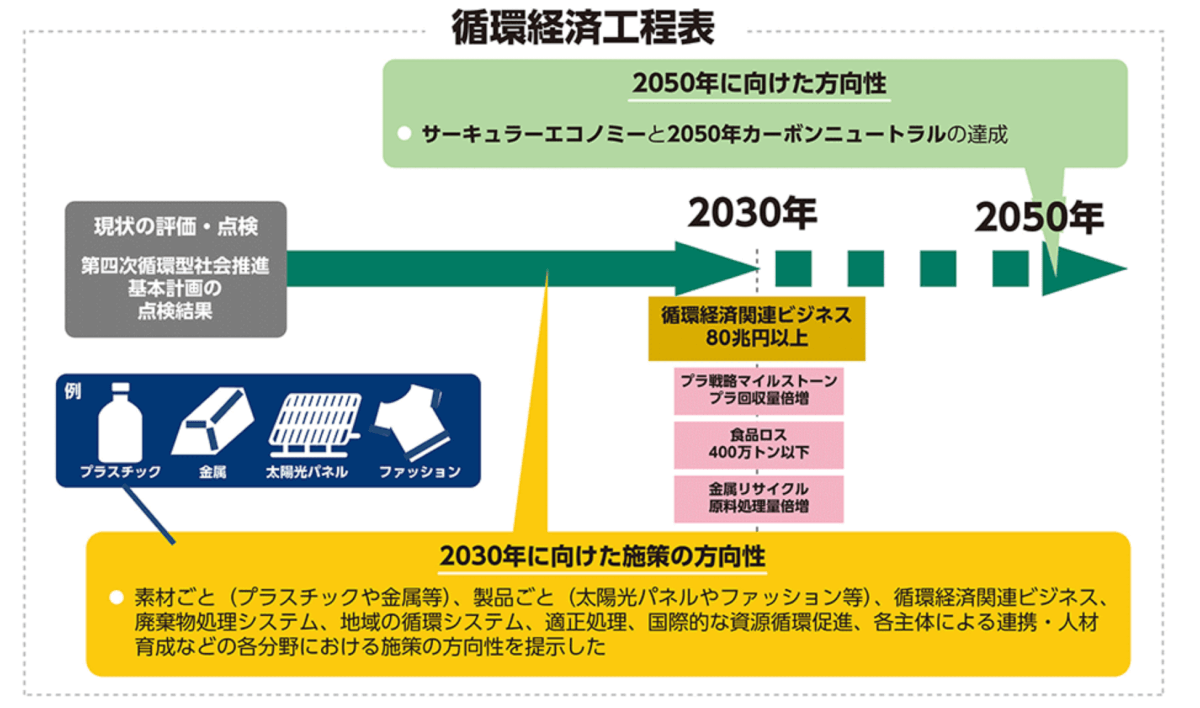

日本政府はサーキュラーエコノミーのシステムを社会経済活動の中心とすることを目指していて、循環経済関連ビジネスの市場規模を、2030年までに現在の約50 兆円から80 兆円以上にする目標を掲げ、あらゆる主体で取組が進められるよう環境整備を行っています。

2021年10月に改訂された「地球温暖化対策計画」においては、地球温暖化対策の一つとしてサーキュラーエコノミーへの移行を大胆に実行する旨が明記され、「サーキュラーエコノミーへの移行を加速するための工程表の今後の策定に向けて具体的検討を行う」との記載が盛り込まれました。これを踏まえ、環境省は2050年カーボンニュートラルの宣言後初となる循環経済の方向性を示した「循環経済工程表」を2022年9月に発表。2050年カーボンニュートラル達成のマイルストーンとして、素材や製品、あるいは分野ごとに2030年に向けた施策の方向性を示し、ライフサイクル全体における資源循環による脱炭素化の取組を推進しています。

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r05/html/hj23010202.html

2030年に向けた施策の方向性

●素材ごとの方向性

プラスチック、廃油、バイオマス、ベースメタルやレアメタルなどの金属、土石・建設材料などの素材については、環境への負荷や廃棄物の発生量、脱炭素への貢献といった観点から方向性が示されています。素材ごとに上流から下流までのバリューチェーン全体でロス削減を目指すことが求められ、資源確保や生産など、素材や製品の多くを海外に依存している場合は、デジタル技術なども駆使して環境面も含めたトレーサビリティの担保が求められています。

国の主な取組としては、2030年までにプラスチック資源の回収量や金属リサイクル原料の処理量を倍増させること、食品ロス量を2000年度比で半減(489万トン)する目標に加え400万トンより少なくすること、持続可能な航空燃料(SAF)の製造・供給に向けた取組を推進することなどを示しています。

●製品ごとの方向性

資源確保や生産、流通、使用、廃棄のライフサイクル全体で資源循環を行うフローに最適化することが求められ、建築物、自動車、小電・家電、ファッションなど、製品ごとに方向性を提示。生産段階から修繕・交換・分解・分別・アップデートなど環境に配慮した設計を行うとともに、再生可能資源の利用促進、使用段階におけるリユース、リペア、メンテナンス、シェアリングなども有効活用しつつ、サービスや付加価値の最大化を図るビジネスモデルが推奨されています。

国の主な取組としては、今後廃棄量が急増する太陽光発電設備についてリユース・リサイクルを促進するための制度的対応を含めた検討を行うことや、サステナブル・ファッションの実現に向けたラベリング・情報発信、新たなビジネスモデル、環境配慮設計などの推進が行われています。

参考・引用:「令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」/環境省

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r05/html/hj23010202.html

東京都の動き

東京都は、2050年までにCO2排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向け、サーキュラーエコノミーへの移行と持続可能な資源利用を推進するため、さまざまな活動に取り組んでいます。2022年4月には、推進主体として「東京サーキュラーエコノミー推進センター」を公益財団法人東京都環境公社内に設置。資源の循環利用に関する相談をワンストップで受け付ける「相談・マッチング事業」、廃プラスチックを中心とした3Rの取組についてアドバイスを実施する「3Rアドバイザー事業」、サーキュラーエコノミーに取り組む事業者を支援する補助事業などを実施しています。事業者向けに様々な補助事業が用意されていますが、2024年度の内容は以下の通りです。

事業者向け補助事業の内容

●資源循環・廃棄物処理のDX推進事業

産業廃棄物処理業者が行う DX を活用したサーキュラーエコノミーに資する取組を支援。補助対象の例としては、ICTを活用したごみ箱のスマート化や、排出事業者と共有可能な処理過程情報のプラットフォーム化、処理に要する環境負荷(CO2排出量など)の見える化、などが挙げられます。

●小売りロス削減総合対策

中小小売事業者が取り組む食品ロス対策費用を補助。補助対象の例としては、食品ロスの発生抑制に資するシステム(需要予測、ダイナミックプライシング、フードシェアリングなど)や量り売り用機器の導入、食品のロングライフ化に繋がる急速冷凍機の導入などが挙げられます。

●サーキュラーエコノミーの実現に向けた社会実装化事業

地域密着型のサーキュラーエコノミーの実現を目指す事業者を支援。プラスチックや食品ロスの削減に係る取組のうち、地域でのモデル事業や実証事業、循環社会に関連する調査や情報発信などを行うもので、原則として、複数の事業者・団体が連携した取組が対象となります。

●サーキュラーエコノミーへの移行推進

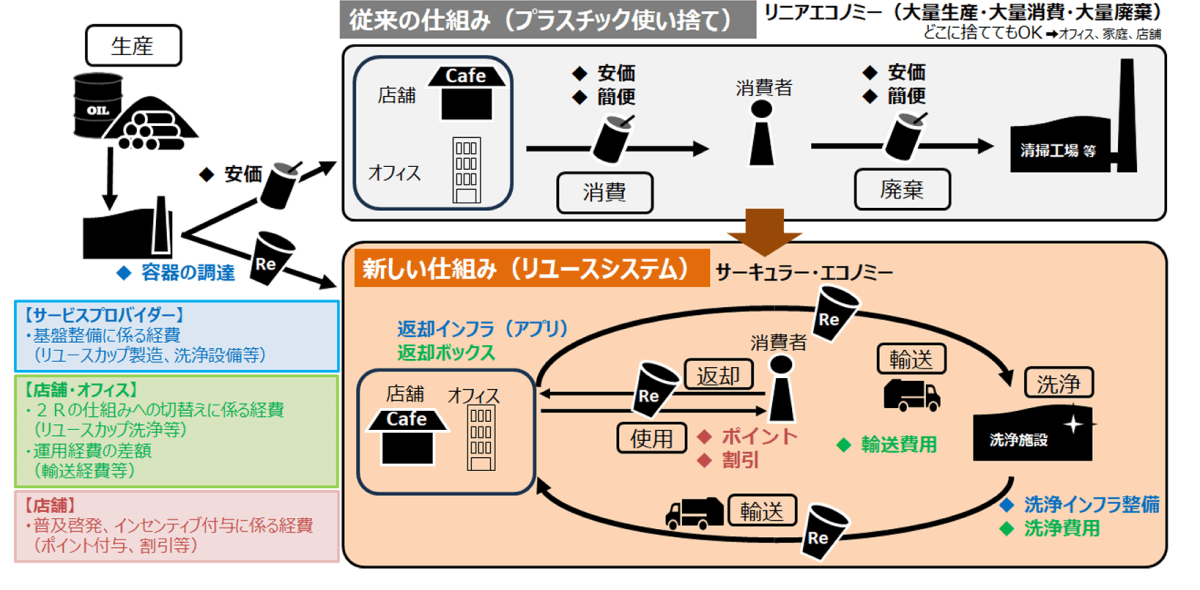

プラスチック資源循環に向けた2R(リデュース・リユース)ビジネス、水平リサイクル※2の社会実装・事業拡大に取り組む事業者を支援。補助対象の例としては、2Rビジネスの場合はリユースカップの製造、洗浄設備機器の設置、水平リサイクルの場合は分別容器の導入や廃プラスチックの焼却処理から水平リサイクルへの切り替えなどが挙げられます。

※2 水平リサイクル 使用済み製品を原料として同じ製品を再生産すること

2Rビジネスの対象となるリユースシステム導入・普及拡大事業のイメージ

https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/subsidized-business/iko-suishin

リユースに関する取組の事例

| 事業名 | Re&Go:テイクアウト用リユース容器のシェアリングサービス |

|---|---|

| 事業主体 | NISSHA株式会社/NECソリューションイノベータ株式会社 |

| 事業内容 | NISSHA株式会社が運営する容器のシェアリングサービスRe&Goは、大手コーヒーチェーンと連携してテイクアウト用リユース容器のシェアリングサービスを提供しています。このたび、カップデザインの一新やユーザーインターフェースの向上などを行い、2024年夏にリニューアル版のサービスを開始。都内4つのエリア(丸の内、渋谷、新宿、品川)において店舗数、ユーザー数、カップ利用数の拡大を目指しています。 |

| 東京都の支援 | 事業主体と共同事業に関する協定を締結し、都は事業費の2分の1、6,000万円を上限に負担金を支出。 |

参考・引用:報道発表資料 2023年10月4日/環境局

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/10/04/06.html

サーキュラーエコノミーを視野に入れた循環性の高いビジネスモデルへの転換は、事業活動の持続性を高め、中長期的な競争力の確保にも繋がります。これまでのような環境対策としてではなく、環境と成長の好循環に繋げる新たなビジネスチャンスと捉え、いち早く事業戦略の核として取り組む好機であると考えられます。また、循環性の高いビジネスモデルへの転換には、デジタル技術を駆使したDXの推進が成功の鍵でもあります。東京都ではDX推進支援を含め、さまざまな支援事業、補助事業を実施しているので、相談窓口へ足を運んでみてはいかがでしょう。

【前のページに戻る】