気候変動のリスクと機会を捉え、

気候変動のリスクと機会を捉え、

脱炭素時代のフューチャーメイカーに

サステナブル575代表

廣瀬 悦哉(ひろせ えつや)氏

脱炭素経営 ビジネスチャンスとリスクをとらえたアクションとは?

40年にわたり、証券会社や金融機関、資産運用会社などの投資判断をサポートするビジネスに携わり、現在はサステナブル投資のアドバイザーとして活躍されている廣瀬悦哉さん。「脱炭素経営 ビジネスチャンスとリスクをとらえたアクションとは?」と題したセミナーの内容を振り返りながら、企業価値を向上させる脱炭素経営の考え方、取り組み方についてお話を伺います。

Q1.廣瀬さんは大手新聞社グループの金融情報サービス会社で投資アドバイザーとして活躍された後、2014年にはESG研究所を設立し、以降はESG※1、サステナブル投資に関わるアドバイザリーを提供されてきました。当時、環境課題にフォーカスした経緯をお聞かせください。

かつて、金融機関や証券会社、資産運用会社が投資判断や意思決定する際は企業の財務状況を判断材料とするのが一般的でしたが、2000年ごろからは環境や社会課題への取組状況も判断材料として用いるようになりました。その後も投資家の感心度は高まっていきましたが、環境問題に対する社会全体の動きが加速したのが2014年でした。つまり、私がESG研究所を設立した年です。翌年の2015年9月にはSDGs※2が、11月にはパリ協定が採択され、サステナビリティへの意識が一気に高まっていったのです。

日本ではどのような動きがあったかというと、年金積立金約246兆円を運用しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が2015年9月にPRI(責任投資原則)に署名し、翌2017年にはESG投資を始めました。つまり、日本もその時期からサステナビリティや脱炭素の方向に考え方が大きくシフトし始めたということです。いまや日本におけるサステナブル投資の額は537兆円に上り、全運用資産の約3割を占めています。また、世界全体のサステナブル投資残高の約14%を日本が占めるようになりました。日本のサステナブル投資は、世界的に見ても急速に進んだといえるでしょう。

※1 ESG 環境:Environment、社会:Social、ガバナンス:Governanceの頭文字を取った略語

※2 SDGs Sustainable Development Goal:持続可能な開発目標

参考:コラム「ESGとは?SDGsやCSRと何が違う?」

Q2. 投資家はなぜサステナブル投資を注視するのでしょうか。

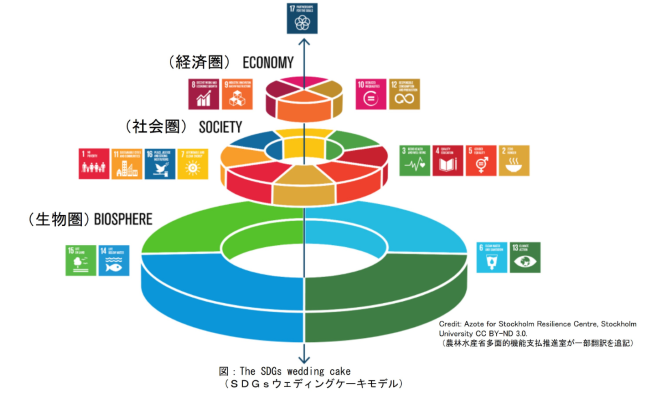

理由は、長期にわたって安定的な収益を得るためには、自然環境と社会基盤の安定化が不可欠であるからです。これは、ストックホルム・レジリエンスセンターがSDGsの概念として作成したウェディングケーキモデル※3の図を見るとわかりやすいかもしれません。SDGsの17項目を経済活動(経済圏)、社会基盤(社会圏)、自然環境(生物圏)の3つ分けて上中下と三段階で示したものですが、水、気候変動、海、陸などの自然環境が土台としてあり、その上に貧困、飢餓、教育などの社会基盤があり、その社会基盤の上にあって初めて経済活動が成り立つことを表しています。

そもそも投資の目的とは、リスクを低減してリターンを最大化することにありますが、これに今、インパクトを生み出すという第三の目的が加わっています。インパクトとは何かといえば、再エネ発電量増などでSDGsに貢献する、あるいは社会全体の脱炭素化に貢献することなどを指します。このように財務的なリターンを追求しつつ、社会や環境に有益な影響を与える投資をインパクト投資といいますが、つい先日もGPIFがインパクト投資を行う方針が発表され、こうした動きはますます活発化してくるでしょう。

Q3. 投資対象となるのは、どのような脱炭素経営でしょうか。

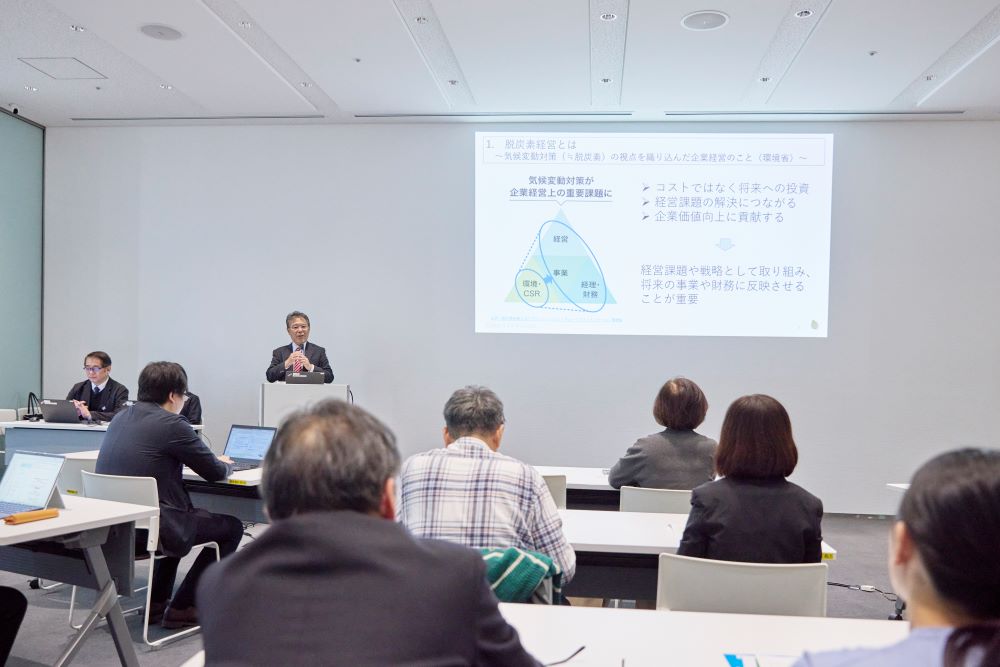

そもそも脱炭素経営とは、気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営のことをいいます。以前のようにCSR活動の一環として行われていた気候変動対策(≒脱炭素)とは異なり、経営課題や戦略として取り組み、将来の事業や財務に反映させることを目的としています。考え方の大きな違いは、かかる費用をコストではなく投資として捉えるということ。脱炭素経営により気候変動対策の課題を解決に導くと同時に、企業価値の向上を目指します。脱炭素経営は非財務と言われることもありますが、そうではありません。脱炭素経営の取組を将来の財務に反映させることが何よりも重要なのです。

Q4. 脱炭素経営はどのように取り組めばよいとお考えですか?

結論からいいますと、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に則るというのが私の考えです。TCFDとは、G20の要請を受けたFSB(金融安定理事会)が気候関連の情報開示および金融機関の対応を協議して2017年に公表したタスクフォースで、企業に対して気候変動による財務の影響について開示を求めるものです。TCFDが求める開示項目には、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つがあり、第一に大事なのがガバナンスです。気候変動問題に対してどういう体制で取り組んでいて、それを企業経営にどのように反映しているかを問われています。次の戦略ですが、気候変動によってどのようなリスクと機会があるのか、それに対する戦略を指しています。

同時に将来にわたるシナリオ分析も求めていて、気温上昇が1.5℃未満に抑えられた場合はどうなのか、2℃まで上がったらどうなるのか、4℃までいったらどうなるのか、それぞれのシナリオに沿ってリスクと機会を想定し、将来の財務にどのような影響がでるのかを検討し開示するように求めています。とても高度な要求のように思えますが、大企業でも中小企業でも、将来のリスクを想定して事業戦略をたてるのは当たり前のことです。つまりは、企業活動に必要な財務諸表を脱炭素経営を前提としてつくりなさい、というのがTCFDなのです。着地点も見えないまま脱炭素経営に取り組むよりも、TCFDに則って進める事が有効な手立てになると思います。

参考:コラム「TCFD、CDP、SBT、RE100 カーボンニュートラルのイニシアチブ、どこがどう違う?」

Q5.具体的な進め方を教えてください。

気候変動に関わるリスクと機会を分析して経営戦略に反映させ、財務諸表に表します。そうはいっても、財務インパクトまで出しているところは、名だたる上場企業でもそう多くはありません。そこまで一気にやる必要はありませんが、財務インパクトを出すという考えに基づいて脱炭素に取り組むことが大切です。まずは脱炭素経営をリスクと機会の両面から考えてみるとよいでしょう。気候変動にはどのようなリスクがあるのでしょうか。例えば製造業の場合、異常気象による豪雨で工場の設備が喪失して製造ラインが停止、サプライチェーンが断絶することも考えられますね。あるいは気温上昇で従業員が出社できず生産能力が低下し、操業コストが増加する恐れもあります。次に、脱炭素社会に移行するなかで機会をどう捉えるのかを考えてみます。

例えば、効果的な生産・流通プロセスによる資源効率向上や、脱炭素に貢献する新商品やサービスの開発、サプライチェーンの強化により事業の持続可能性が高まることもあるでしょう。まさに脱炭素経営は直面する経営課題を解決することにもつながるのです。

Q6. 投資家が考える脱炭素時代の企業価値とは?

企業価値は人によって捉え方が異なると思いますが、私はファイナンスに関わる立場から見る脱炭素時代の企業価値についてお話しします。投資家や金融機関は何を見ているのかというと、脱炭素経営によって、将来のキャッシュフローはどのくらい見込めるのか、資本コストを下げることはできるのか、その両面から企業価値を判断しています。ここでいう将来のキャッシュフローとは、脱炭素の機会を得て自社の製品やサービスでどれくらいの収益を上げられるか、ということです。その一方、省エネや再エネ導入によるエネルギーコストの削減や、脱炭素経営の評価により低利子で融資が受けられるなど、資本コストを下げることも期待されます。つまり、脱炭素経営で上げられる利益と、下げられる資本コストの差が大きいほど、企業価値が高いと判断するわけです。

Q7. 東京都が進めるHTTの取組についてのご意見と、脱炭素経営をめざす中小企業の皆さんへのメッセージをお願いします。

電力を「へらす」「つくる」「ためる」というHTTの取組もそうですが、東京都には環境問題に取り組むことで産業を育成し、ビジネスを生み出そうという前向きな考えがあると思います。助成金や支援制度も充実していますし、東京都の中小企業は脱炭素経営を進めるうえで非常に恵まれているといえるでしょう。この先も脱炭素社会が進むことは間違いありませんから、その潮流にいち早くのることが大切です。

補助金や支援策を活用して脱炭素化を進め、同時に脱炭素経営にも取り組むことが、将来にわたり事業を継続するカギとなります。未来への指針は、フューチャーテイカーとして後追いするよりも自身で創り出す方がずっと楽なはずです。気候変動によるリスクとしっかり向き合い、自社製品やサービスを活かして機会を創出し、脱炭素時代の未来をつくるフューチャーメイカーになりましょう。

【前のページに戻る】