2023年10月11日、東京証券取引所の新しい市場として「カーボン・クレジット市場」が開設されました。脱炭素の取組で削減した温室効果ガスの排出量をクレジットとして市場取引する仕組みで、企業や地方自治体など188の団体が参加。初日は3,689トン(t-CO2)の取引が成立しました。このたびの市場開設によりGX(グリーントランスフォーメーション)の加速が期待されていますが、そもそも「カーボン・クレジット」の仕組みが分かりづらい部分もあり、活用が進んでいないという課題もあります。そこで今回は、「カーボン・クレジット」について日本と世界の動向を交えながら解説していきます。

カーボン・クレジットとは

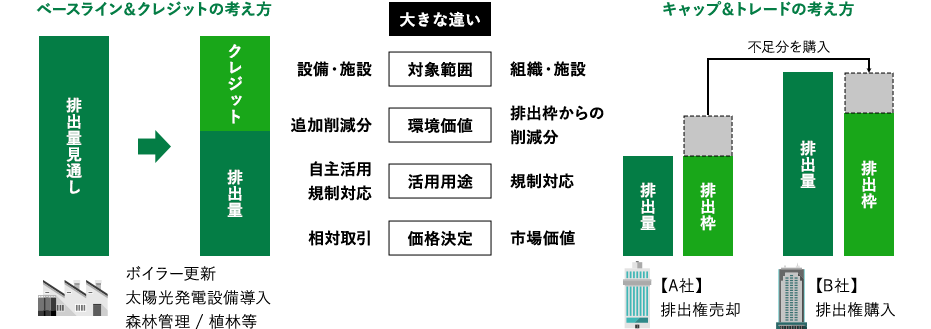

カーボン・クレジットとは省エネルギー設備の導入や森林管理の取組などによる温室効果ガスの排出削減量や吸収量を、第三者機関による検証等を経て、企業等の間で取引できるよう認証したものです。企業や団体は、省エネ設備や再生可能エネルギーの導入で生じた温室効果ガス排出削減量をクレジットとして売却することで、新たな利益を得ることができます。一方、自らの対策では削減目標を達成できない企業や団体は、クレジットの購入で排出削減量の不足分を相殺することができます。

カーボン・クレジットの種類

世界にはさまざまなカーボン・クレジットがあり、国連や政府の主導で運営される制度と民間主導で行われる制度の2種類に大きく分けられ、代表的なカーボン・クレジットとしては以下のようなものがあります。

<国連や政府主導>

CDM

CDM(Clean Development Mechanism/クリーン開発メカニズム)※1は、1997年に採択され2005年に発行された京都議定書の規定に基づき、国連が運営する制度です。先進国が途上国において温室効果ガス削減プロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量をクレジットとして発行する仕組みです。先進国は削減量を自国の温室効果ガス削減枠に加えることができ、途上国には先進国からの事業投資や技術移転を受けられるなどのメリットがあります。

JCM

JCM(Joint Crediting Mechanism 二国間クレジット)※2は、日本とパートナー国(途上国)が協力して、二国間で温室効果ガス削減に取り組むための制度です。日本はパートナー国に対して、優れた脱炭素技術や製品、システム、インフラなどの普及対策を行い、その成果である温室効果ガス削減量・吸収量の評価を自国の削減目標達成に活用しています。日本はJCMを積極的に推進していて、2023年10月現在で28カ国とパートナー関係を結んでいます。

J−クレジット

J-クレジット※3は、日本国内における排出削減・吸収量を認証していたオフセット・クレジット(J-VER)制度とその他の国内クレジット制度を統合し、2013年から開始した制度。環境省、経済産業省、農林水産省が運営しており、省エネ、再エネ設備の導入や森林管理等による削減量・吸収量をクレジットとして認証しています。(J−クレジットについては後述)

<民間主導(ボランタリークレジット)>

ボランタリークレジットは、世界中で実施されているプロジェクトによるGHG排出削減量や吸収・除去量を民間の認証機関によってクレジット化したものであり、企業等が自発的にカーボンオフセットを実施するために購入ができ、気候変動対策を支援し、カーボンニュートラルに貢献するものです。

引用元:「ボランタリークレジットとは?」

※1 環境省「クリーン開発メカニズム(CDM)」

※2 環境省「二国間クレジット制度(JCM)」

※3 環境省「J−クレジット制度及びカーボン・オフセットについて」

J−クレジットとは

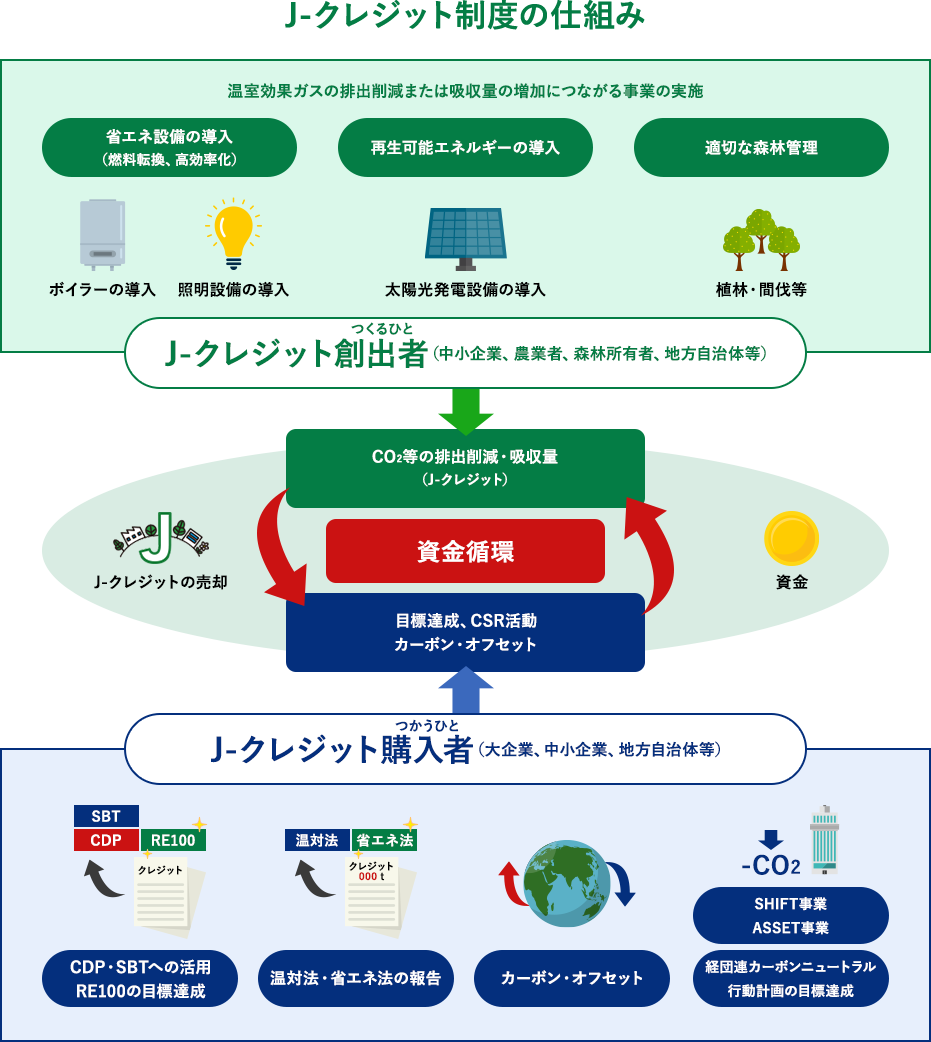

J−クレジットは温室効果ガスの削減量・吸収量をクレジットとして国が認証する制度で、2013年にスタートしました。中小企業等が省エネ・再エネ設備を導入したり、農業者や森林所有者が適切な森林管理や緑地保全などを行ったりした場合、その成果である温室効果ガス削減量・吸収量に対してクレジットが発行されます。クレジットを創出した中小企業などの事業者は、売却益によって投資費用を回収できるうえ、さらなる温暖化対策に活用することも可能です。一方、クレジットの購入者となる大企業などは、国内の地球温暖化対策推進法や省エネ法、あるいは国際的イニシアチブのSBTやCDPなど、さまざまな温暖化対策の報告書にクレジットを活用することができます。また、新潟県と高知県には地方公共団体が運営する地域版J−クレジットがあり、創出されたクレジットは国が認証するJ−クレジットと同様に取り扱われています。

出典:J-クレジット制度ホームページ 「J-クレジット制度について」をもとに作成

これまでのJ−クレジットは、創出者と購入者間の直接取引や仲介事業者を介した相対取引、あるいはJ−クレジット事務局が実施する入札販売などで取引が行われていましたが、クレジットの価値評価や価格相場が分かりにくいことから、取引に参加しづらいという問題がありました。こうした中、市場による価格公示で取引の透明性を高めることで、政府認証で信頼度の高いJ−クレジットの活性化を図る取組としてスタートしたのがカーボン・クレジット市場なのです。

ただし、現段階ではJ−クレジットの取扱量そのものが少なく、安定した取引が行われているとは言い難い状況もあり、西村康稔経済産業大臣は「排出削減に先行的・意欲的に取り組む企業にメリットのある仕組みの構築を目指す」と、カーボン・クレジット市場開設に寄せてパブリックコメント※5を発表。今後もJ−クレジットの活用促進に向けた国の支援強化が期待されています。

※5 JPX「カーボン・クレジット市場の開設と売買開始について」

中小企業におけるカーボン・クレジットの活用

カーボン・クレジットの活用を視野に入れて脱炭素の取組を行えば、省エネ・再エネ設備導入でランニングコストを低減できるほか、クレジット売却益で投資費用の一部を回収、さらなる省エネ・再エネ投資に活用することも可能です。そのほか、温暖化対策に積極的な企業としてアピールできるなど、カーボン・クレジットにはさまざまなメリットがありますが、実際、中小企業における活用はどの程度進んでいるのか、気になるところです。

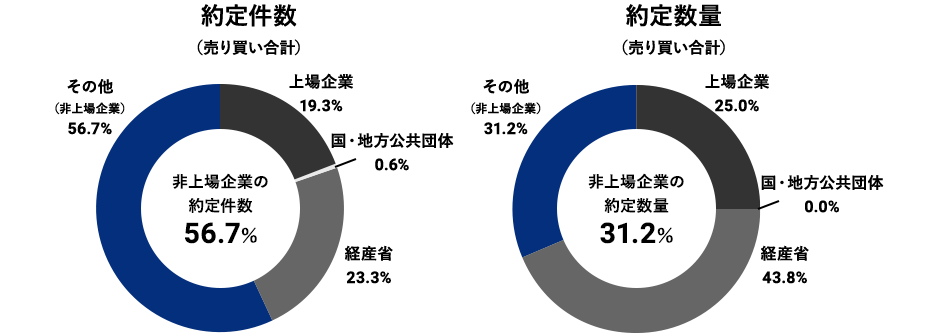

東京証券取引所は2022年9月から2023年1月にかけてカーボン・クレジット市場の実証実験を行っており、その結果によれば、期間中の取引のうち中小企業をはじめとした非上場企業による売買合計の件数は56.7%、数量(t-CO2)では31.2%を占めており、思いのほか注目度が高いことがわかります。

出典:日本取引所グループ株式会社 東京証券取引所「カーボン・クレジット市場」の実証結果について

2050年カーボンニュートラルの実現には中小企業の参加が不可欠であるため、国は中小企業によるJ−クレジット制度活用の支援に力を入れています。中小企業がクレジット創出のためプロジェクトの登録やモニタリング(認証)を行う際には、書類作成支援のほか、登録や認証に係る費用を7割から9割補助するなど、さまざまな支援策※6を用意しています。また、小規模な削減活動も取りこぼさないよう、商工会議所などの運営団体が中小企業や個人のプロジェクトを一つにとりまとめて登録、クレジット売却後に利益分配を行うプログラム型プロジェクト※7の運用も行われています。今後は、規模の大小に関わらずカーボン・クレジットの活用が広がることが期待されています。

※6 J−クレジット制度 申請手続支援 費用支援の内容は年度によって異なります。

※7 J−クレジット制度について〜プログラム型プロジェクト運用手引き〜

【前のページに戻る】