脱炭素社会実現の切り札のひとつとして取組が進められているZEB(ゼブ)。省エネと創エネでエネルギー収支ゼロを目指した建築物で、一歩進んだ環境建築として注目を集めています。先進技術の導入や新築の大規模建築物のイメージがあるため、中小企業には縁がないと思われがちですがそうではありません。中小規模の既存建築物のZEB化にはメリットも多く、汎用技術のみでエネルギー性能を高めることが可能なのです。今回は既存建物のZEB化にスポットをあて、ZEBの定義やメリット、計画の進め方についてご紹介します。

ZEBとは?

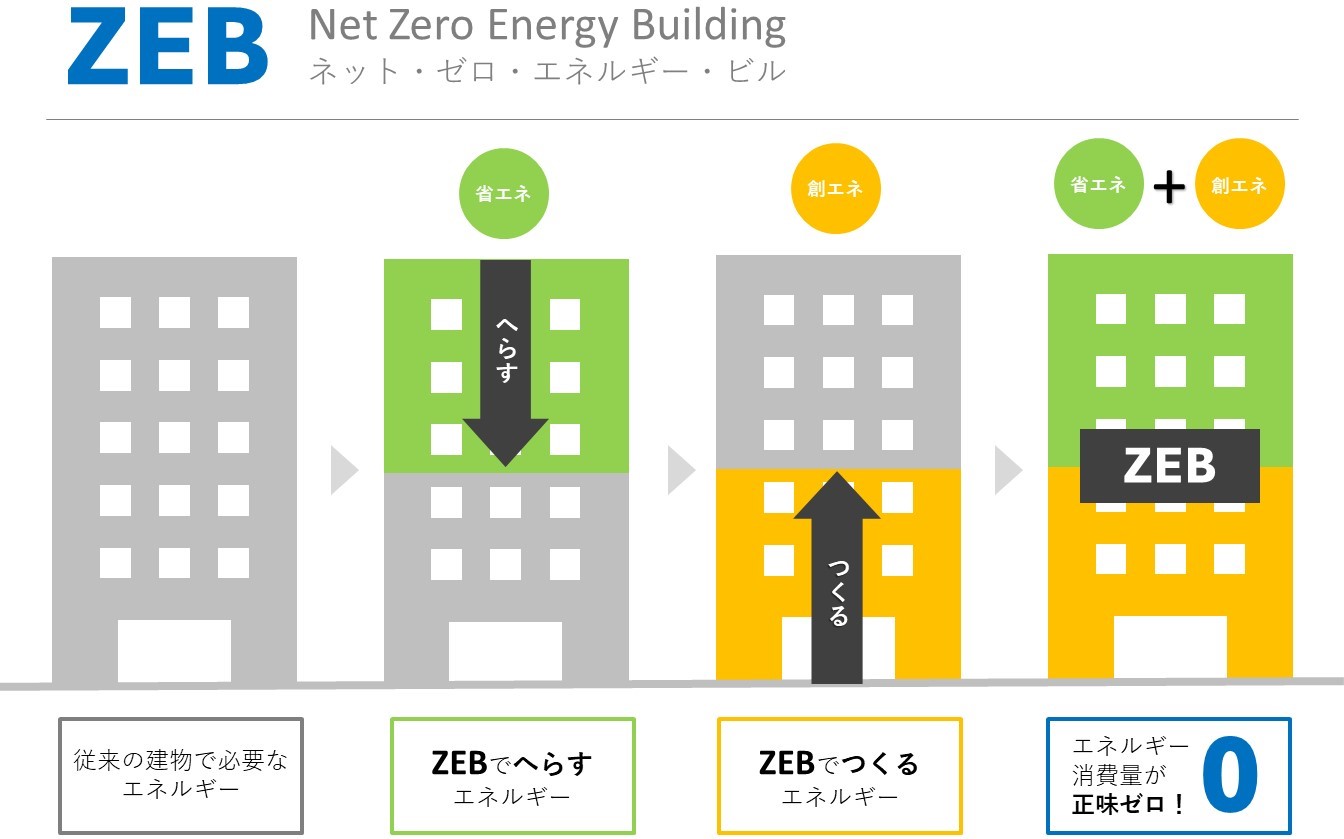

ZEB(ゼブ)とはNet Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間のエネルギー収支をゼロにすることを目指した建物です。もちろん、エネルギー消費量を完全にゼロにすることはできませんが、外壁の高断熱化など、建築設計によるエネルギー負荷の抑制や高効率な設備導入でエネルギー使用量を減らすと同時に、太陽光など再生可能エネルギーによる創エネでエネルギーをつくることで、エネルギー消費量を正味ゼロにすることができます。なお、似たような言葉にZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略)がありますが、こちらは一般住宅を対象としたものです。ZEBはビルや学校、工場など非住宅の建物を対象としています。

<ZEBの考え方>

正味ゼロとはいえ、ZEBを実現するには大幅な省エネと大量の創エネが必要となるため、取組を始めるには難易度が高い印象もあります。そのため、ZEBに限りなく近いNearly ZEB、ZEBを見据えて一次エネルギー消費量※1削減率50%以上達成するZEB Readyといった具合に、段階を経てZEB化を進められるよう、削減率に応じて4段階のZEBランクが定義(下図参照)されています。このうちZEB Orientedは、導入の難易度が高いとされる延べ面積10,000㎡以上の複数用途建築物を対象としたもので、建築物のうち一部の建物用途においても評価できるよう新たに設けられました。ZEBランクのうちZEB ReadyとZEB Orientedは、創エネ導入をしなくても、省エネのみで達成することができます。

※1 一次エネルギー消費量:建物で使われる設備機器の消費エネルギーを熱量に換算した値。冷暖房、換気、給湯、照明などを含む

<ZEBのランク>

求められる既存ビルのZEB化

脱炭素化を実現するためにすぐにイメージできるのは、ZEB化されたビルにテナントとして入居することです。しかし、国内のZEB事例数は増加傾向にあるものの、建築物全体数における普及率という点ではZEHと比べても小さく、2030年のカーボンハーフ、2050年のカーボンニュートラル達成のためにはさらなる普及が必要です。なかでも新築建築物に比べて延べ面積ベースで約65倍もの規模がある既存建築物のZEB化は喫緊の課題であり、建築物全体のうち大きな割合を占める既存ビルのZEB化改修が急がれている所以です。

仮に日本全体の既存ビルが改修によるZEB化を実現した場合、2030年時点では年間900万tCO2程度、2050年時点では年間1,900万tCO2程度の温室効果ガス削減効果が得られると試算されています。2020年度の業務その他部門のエネルギー起源CO2排出量は約1億8,000万tCO2であることから、これに対して2030年時点では5%程度、2050年時点では11%に相当する排出量が削減できることになります。既存ビルの改修によるZEB化を進めることは、カーボンニュートラル実現のカギを握る重要な対策といえるのです。

既存ビルのZEB化は難しくない

ZEBを実現するには再エネや先進技術を導入する必要があるため、導入可能な技術に限りがある既存ビルのZEB化は難しいと考える方が多いかもしれません。しかし、実際には先進技術を導入した事例ばかりではなく、むしろ汎用技術の組み合わせによってZEB化を実現しているケースが多く見られます。省エネ技術としては、外皮断熱(屋根、外壁、床等)、高効率空調機、LED照明器具の導入が多く見られ、既存の汎用的な技術を組み合わせることでZEB Readyの水準までエネルギー性能を高めることが可能なのです。これら汎用的な技術の多くは建物の維持管理するうえで必要な通常の修繕や設備更新時に導入可能であり、修繕計画の予算に少し上乗せすることでZEB化を検討することもできそうです。

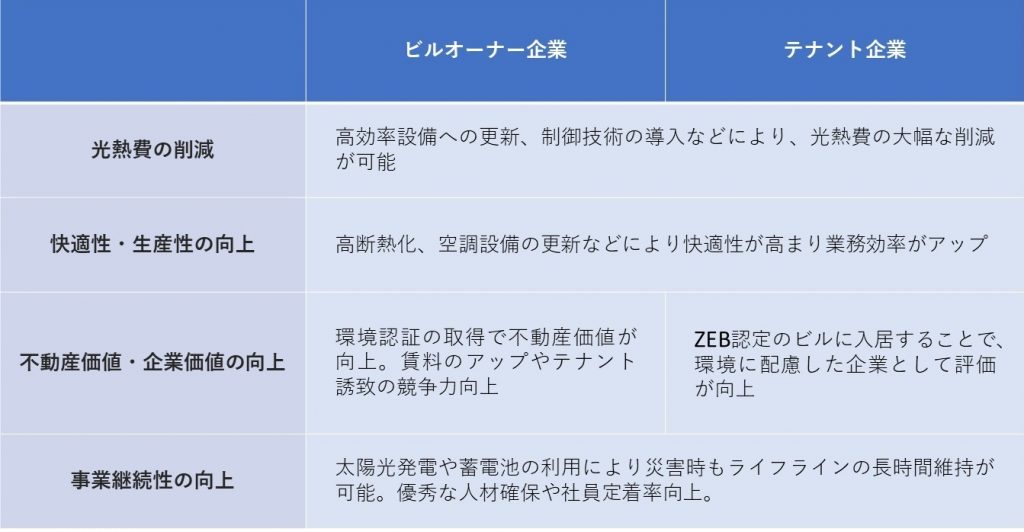

汎用技術の組み合わせで既存ビルのZEB化改修を行ったケースとして、三重県津市のテナントビルの改修事例をご紹介しましょう。建築物は事務所利用のテナントビルで、ZEB化改修に際して屋根と外壁の高断熱化を行い、LED照明、高効率空調機、4.5kWの太陽光発電を導入。設計時には省エネ技術のみでも59%の削減を達成、再エネを加えると60%削減の計算でしたが、改修後の実績ではさらに42%の削減効果が得られ、ZEB Readyのランクを取得しました。大幅なエネルギーコスト削減をテナントにアピールできるようになり、先進的な事例として会社の知名度も向上、社内でもESGへの取組意欲が高まるなど、ZEB化によるさまざまなメリットを享受しています。

<ZEB化改修のメリット>

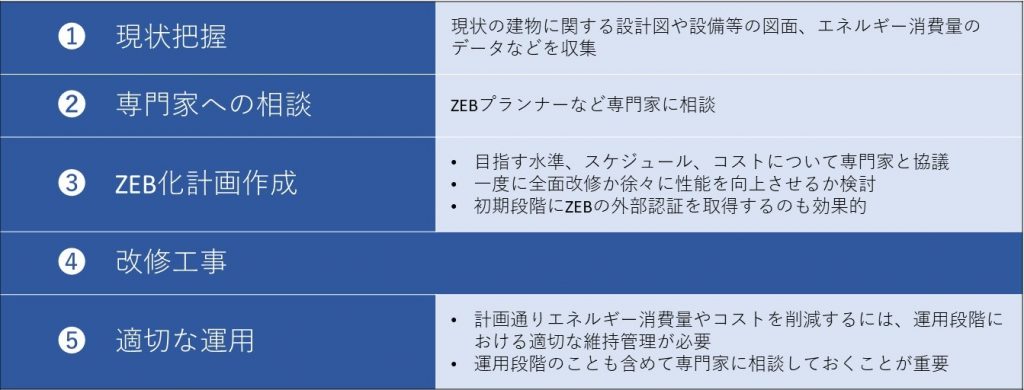

ZEB化改修、何から始める?

既存ビルをZEB化改修する場合、まずは建物のエネルギー性能を把握し、どのような技術を導入し、いつまでに改修を進めていくのか、ZEB化実現までの計画を立てる必要があります。大幅なエネルギー性能の向上を目指すには一度の工事で実現するのが難しい場合もあり、数年にわたり段階的にZEB化を進め、徐々にエネルギー性能を高める方法を検討することも重要。数年にわけて改修を進めることで、コスト負担を分散できるメリットもあります。

いずれにしろZEB化の改修には専門知識が必要ですし、公的な補助事業を活用するうえでも、専門家であるZEBプランナーに相談することが必須といえそうです。その際は、建物の現状を知るため、ビルの竣工時やこれまでの改修で作成した図面、計装図などの資料を集める必要があります。これらの資料をもとに専門家と協議を行い、自社が目指すエネルギー削減の水準、そのために必要な費用やスケジュールを検討していきます。ZEB化は改修工事をすれば終わりではなく、定期的なメンテナンスやエネルギー消費のモニタリングなど、継続的に管理、運用していくことも重要です。

相談先となるZEBプランナーは、ZEBの計画や工事に対する実績を持った専門家として国の制度において登録・公表されており、地域や建物用途などビルの属性に合わせた専門家を選んで相談することができます。

ZEBプランナーに関する情報:「一般社団法人環境共創イニシアチブ」

また、ZEB化に関わる補助金制度・支援制度は、環境省、経済産業省などの各省が公募を行っているほか、東京都を始めとする各自治体による事業もあります。東京都においては、2050年ゼロエミッション東京の実現に向けて中小企業のさらなる省エネルギー化を推進するため、中小企業を対象とした「中小規模事業所のゼロエミッションビル化支援事業」を用意しています。(2025年4月時点)

環境省:支援制度「ゼブ・ポータル」

クール・ネット東京:「中小規模事業所のゼロエミッションビル化支援事業」

<ZEB化改修のステップ>

認証制度を効果的に使う

ZEB化改修を進めるなかでモチベーションを維持するためには、計画を立てる段階から外部の認証制度を利用することが効果的です。認証制度にはさまざまな種類がありますが、ZEB認証と直結している制度としてBELS(ベルス)があり、長期計画策定時に設定するエネルギー性能の目標として、認証を取得することをおすすめします。

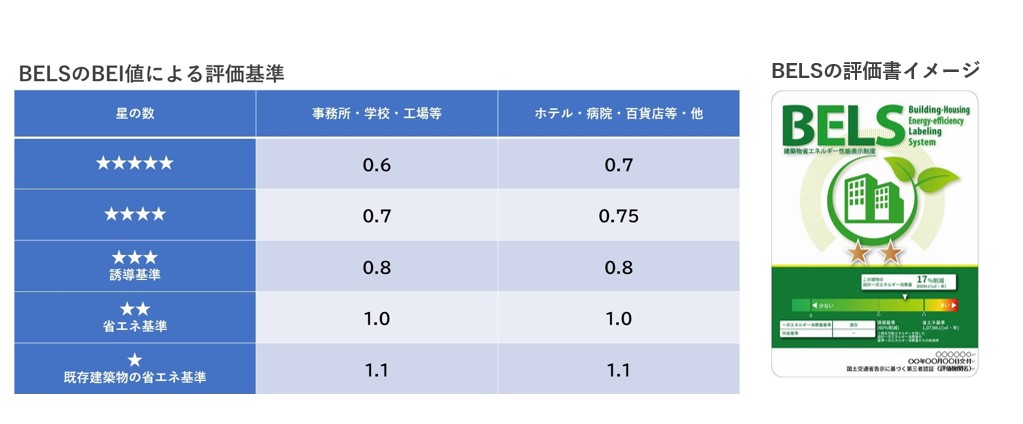

BELSとはBuilding-Housing Energy-efficiency Labeling Systemの略で、2014年に一般社団法人住宅性能評価・表示協会により開始された建築物の省エネルギー性能の表示制度です。エネルギー消費量の実績値を評価する諸外国の制度に対し、BELSは設計時点での性能を評価できるのが特徴。ZEBの評価とBELSの評価はBEI(基準一次エネルギー消費量に対する設計一次エネルギー消費量の割合)という同じ指標が用いられていて、BEIの値によって星の数5段階で評価が行われ、省エネルギー性能が高いほど星の数が多くなります。

計画段階においてBELSの認証を取得する際は、ZEB化の予定時期を記載することで将来のエネルギー性能に対する認証を得ることができます。策定した長期計画に沿って認証取得を行っていくことで、ステップを踏みながら確実に計画を実行することが可能となります。ZEB化の効果が数値で可視化されるため、策定初期のモチベーションの維持にもつながるでしょう。

ZEB化を進めるうえでは、取組の成果として建物の省エネルギー性能を評価・認証する制度を利用すると同時に、建築物の供給者であるオーナー企業と利用者にあたるテナント企業の間で情報共有することも重要となります。認証制度による評価を情報開示することで、オーナー企業は建物の価値をテナント企業や入居検討者に訴求することが可能となり、テナントなどの利用者は省エネルギー性能の評価に基づいて入居先を検討するといった活用方法が考えられます。このように、ZEBは脱炭素社会実現に向けて大きな役割を果たすと同時に、事業経営にもさまざまな効果をもたらします。前述のとおり、汎用技術の導入だけでも50%の省エネルギーの実現は十分に可能なのです。諦めずに、まずはZEB Readyから目指してみませんか。

参考・引用:

環境省 「ゼブ・ポータル」

経済産業省資源エネルギー庁 「改修ZEB事例集」

環境省・経済産業省・国土交通省 「ビルは“ゼロエネルギー”の時代へ。」

>>ZEBについてのご相談はこちら

>>詳しい支援策を知りたい方はこちら

【前のページに戻る】