地域や従業員のために続けてきた取組が

脱炭素への道を切り拓いてくれました。

有限会社鈴木建材店

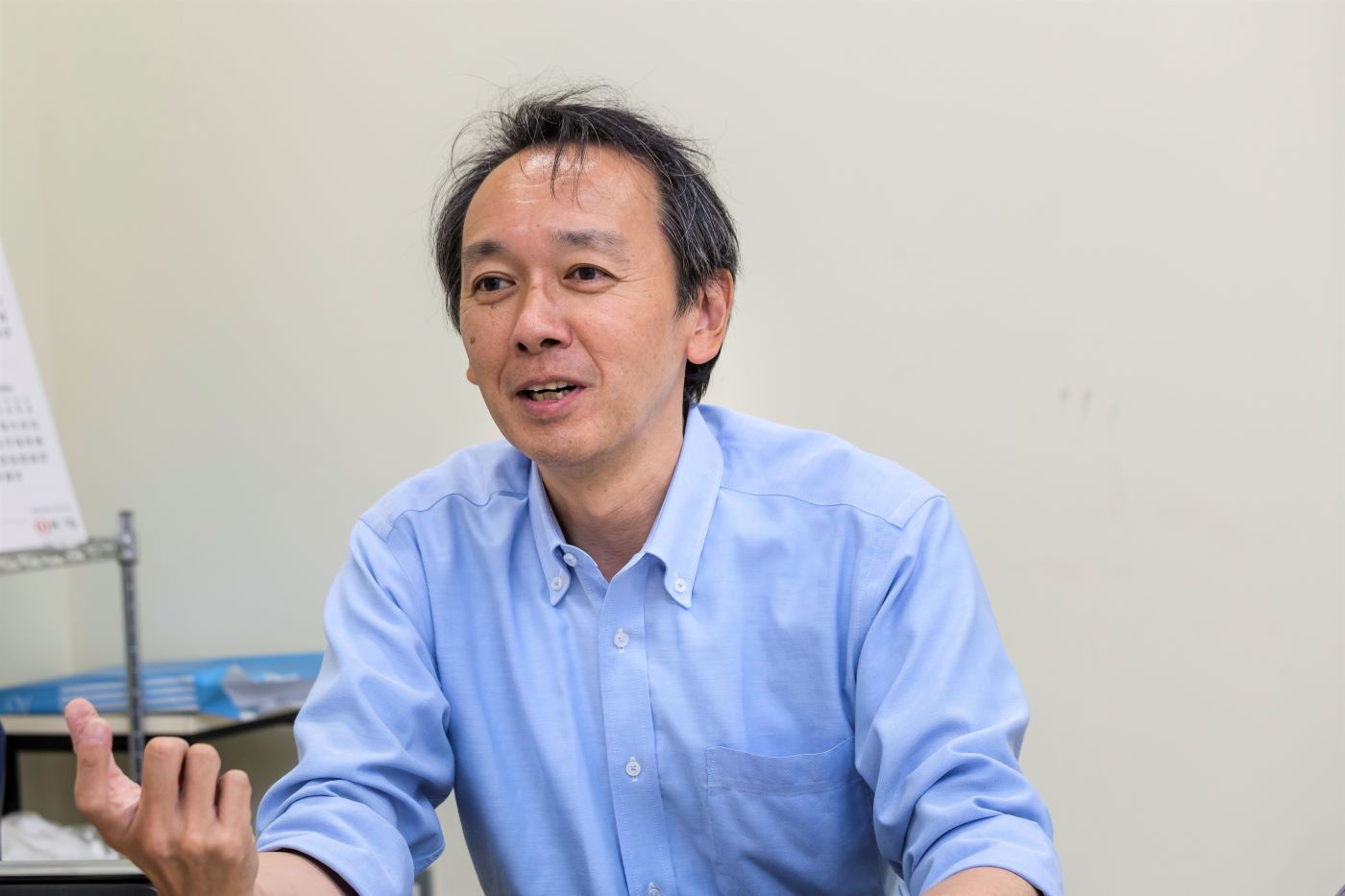

代表取締役 鈴木徳光様

- POINT

-

- 補助金を活用し太陽光パネルと蓄電池を設置。日中の電力は再生エネルギーを利用

- 古材のリサイクルで環境配慮も、省資源・省エネルギーを推進

- 営業用EV車に加えて、更なる脱炭素化に向けEVワゴン車の追加購入を決定

ダンプ一台でスタートし、地域の住宅や店舗の解体・建築から、街づくり、緑道やスーパー堤防の整備、公園の造成といった大規模な土木案件まで、いつしか幅広い分野の社会インフラを支える存在となったのが鈴木建材店様です。その取組は環境に配慮した省資源、省エネルギーに資するものばかり。東京都が推進するHTTを高いレベルで実践されています。

社風として根付く3R、リデュース(減らす)、リユース(再利用)、リサイクル(再資源化)

鈴木社長「もともと当社は、父がダンプ一台で始めました。都心部は良質な関東ローム層の赤土が出てきます。かつて建設現場から発生した残土は自由処分が許されていたので、父は捨て場に持っていってしまう良質土を目利きし、畑の土や植樹帯の土として再利用していました」

土は地元の農家や植木屋さんへ。こうした活動がご縁となって、後年、公園や緑道整備などのお仕事に広がっていったと鈴木社長は語ります

鈴木社長「父から私に代替わりする以前、私は別の企業に勤めていました。一級建築士の資格を取得していたため、入社とともに〝家を建てる〟という事業も加わりました。解体の現場からは柱や梁といった廃材が出てきます。それらは新たに建てる家やお店で、装飾や家具の一部としてリユースしています。古材とはいえ、しっかりした強度を持つものは建築資材としても十分に使えます。古い建具や門扉、ガラス窓なども、当社の資材置き場で大切に保管しているんですよ」

絶えず続けてきたこれらの取組は、いつしか従業員の皆さんにも環境意識を芽生えさせるきっかけとなっていったようです。使えるものは再資源として残す。そのためには丁寧に取り壊す。資源の再利用は自然な形で行われてきました。

鈴木建材店流、H(へらす)T(つくる)T(ためる)

同社が本格的な脱炭素経営へと舵を切る決定的な出来事が訪れたのは15年ほど前。地元周辺エリアの再開発が進み、エネルギーインフラがプロパンガスから都市ガスへと変わっていく中で、ご自宅や顧客先にエネファームの導入を推進してきました。

鈴木社長「事務所や資材置き場では、屋根に太陽光パネルを設置し、日中はその再生エネルギーで電力を賄っています。また、蓄電池を設けて夜間に使用する分の電力も蓄えておく。これによって現在は購入電気量の約8割が削減できています。

しかも、都や区の補助金が活用できたため、導入に関わる初期費用を低く抑えることができました。事務所では7年前に耐震補強や高気密・高断熱化工事など、昨年の改修工事では4.4kWの太陽光パネルと9.7kWの蓄電池を設置し、必要な改修工事を行っています。また、新築住宅では低酸素住宅やZEH住宅、ゼロエミ住宅の助成金制度を活用させてもらっています。」

また、会社所有の営業車両をEV車に切り替えたのも施策の一つ。今後は、EVワゴン車をもう一台増やすことが決まり、現在はその申請作業が着々と進められています。

鈴木社長「贅沢なことかもしれませんが、これで働きやすさが改善され、さらに環境にもいいとなれば、やらない理由はないですよね。もちろん導入時のコストは補助金だけではカバーしきれません。ある程度の自社負担を要します。しかし月々の電気代が数千円程度に収まり、3〜8年でほとんど償却できています。そして、そこで得たノウハウを、今度はお客様から寄せられる改修工事などのご依頼に生かすことができるんです」

界隈の住宅建築において、太陽光パネルの設置実績は既に数軒にのぼります。しかし、企業の脱炭素化において補助金申請はとかく煩わしいもの。鈴木社長は「それもまた学び」だと教えてくれました。

鈴木社長「当社では、東京都中小企業振興公社の助成金事業を活用させていただきました。専門のコンサルタントさんにお越しいただき、さまざまなアドバイスをしてもらいました。HTTもまた実践推進ナビゲーターさんが個別の事情を汲んで伴走してくださるとお聞きしています。

太陽光パネルを導入したいと思うと、どうしても20〜30年後の製品寿命を考えてしまいがちです。しかし、例えばテレビや冷蔵庫といった電化製品にも寿命があります。壊れてしまうことを心配しながらも購入するでしょう。悩んでいないで、まずは始めてみるのがいいと私は思っています」

同社は、2019年にISO14001(環境マネジメントシステムに関する国際規格)を取得しています。これは同業種同規模の会社では極めて珍しいといえるケースです

鈴木社長「以前の会社でISO9000シリーズを取得したことがありました。申請から認証に至るまで、かなり苦労していたのを間近に見てきました。ところが当社の場合は驚くほどスムーズにことが運びました。これまでの取組に少し手を加えればよかったからです」

認証取得の意義の一つに会社のイメージ向上が挙げられますが、「従業員の誇りになればそれがいい」と鈴木社長。誰もがここで働きたいと思える会社を目指すための取組だと力強く語ってくださいました。

DXが生み出した持続可能性の好循環

同社はリモート勤務やワークシェアリングにも積極的です。4年前に事務職員を募集した際、4名の女性スタッフを採用したといいます。

鈴木社長「テレワークはコストが抑えられます。まず移動時間のムダや交通費が省けます。仮に通勤時間が往復で2時間かかるとしたら、その分を労働に充ててもらえますよね。うちもありがたいし、働く側にとっても大きなメリットになります」

社長は一級建築士。30年以上前からデジタルソフトを駆使して図面を引き、オンライン上のツールを介してデータの受授を行ってきたため、抵抗感はほとんどなかったとか。この導入によって、子育てや介護に携わる人材やダブルワーク希望者が活躍できる環境が一気に構築されていきました。

鈴木社長「冒頭でもお話したように、当社では古材の再利用に力を入れています。古木が持つ趣や味わい深さを多くの人に知ってもらい、何らかの事業に繋げたいと前々から考えていたんです。

そこで、テレワークスタッフに古材に関する資料づくりや企画の立案を任せました。いいアイデアがたくさん出てきて、私の発想にはなかった多様なプロジェクトが動き出しています。倉庫を使ってワークショップを開こうという計画もその一つです。廃材レンガでピザ窯をつくり、ピザを焼くというプランもあるんですよ」

本社から少し離れた鹿骨地区にある資材置き場。その一画に立つ倉庫は、近くの畑で採れた野菜でバーベキューを行うなど、レクリエーションの場としても活用されているそうです。さらには今後、その倉庫を災害時の緊急対策業務が必要な時の拠点として活用できるよう、前述した太陽光パネルの設置も検討中とのことです。

鈴木社長「〝edogawa_kozai_lab〟という名でInstagramのアカウントを設けて、コンテンツを制作したこともテレワークがきっかけとなって始まった試みです。生成AIを使って文章や構成を考えたり、現場で撮り収めた写真や動画を用いてリールを投稿したり。こういった取組も、DXに目を向けてきたからこそできた新しい道でした」

また、鈴木社長の先見性や、新しいテクノロジーへの関心と興味、深い理解は、江戸川区が掲げる多文化共生にも寄与しています。

鈴木社長「現在、当社で働く外国人は7名。それぞれ個性豊かな面々ですから、役割をあえて固定せず、現場ごとに多様な働き方を学んでもらっています」

技能実習生の受け入れは、彼らやその家族の暮らしを支え、中長期的には日本の技術を途上国に伝播させるSDGs的な役割も担います。

鈴木社長「何より伝えたいのは、この仕事が子どもたちに誇れるものであるということです。この業界には相変わらず3K(きつい・汚い・危険)のようなネガティブなイメージがつきまといます。私はそこを変えていきたいのです。なぜなら、私たちのような企業がいなければ、公園や道路などのインフラのメンテナンスができなくなってしまうからです。家の修理もおざなりになる。国籍を問わず、若い人たちがこの仕事に興味を持ってくれないと、ノウハウの継承が途絶え、やがては衰退してしまいます。今は外国人技能実習生のおかげでなんとかなっていますが将来が心配です」

近年は自然災害が増え、復興作業の現場においても土木建設業の存在は不可欠となっています。その役割を今後も果たしていくためには、子どもに勧めたくなる仕事にしていきたい。そして、地球の気候変動に対応するため、少しでも脱炭素化を進めたい。そう語る鈴木社長の横顔には、社会インフラを陰で支える職人の矜持が窺えました。

企業プロフィール

- 有限会社鈴木建材店

- 東京都江戸川区篠崎町7-11-5

- 道路や堤防、公園などのインフラ工事、住宅の設計・施工・リフォーム、古木材や黒土・赤土・再生砂などの資材販売

- 24名

- https://skenzai.jp/

- 2025年9月

金田総支配人「ほぼ、休業に等しい状態でした。宿泊や飲食のお客様は激減、収益の要であるご宴会、会議、結婚式が全く無い状態が続き、さらには館内のテナント様も撤退。ほとんどのスタッフが休業となる中、先の見えない不安から一人またひとりと自らホテルを去っていくスタッフとの別れは、非常に辛いものがありました。そんな静まり返る暗い館内の一角で、各部門責任者は何度となく集まり、協議を行いました。皆、大切なスタッフ、ホテルを守るために何でもやっていくと必死でしたね。そうやって考えに考えて作り出した経費節減案や業務改善策の実施に加え、他業種企業への出向やグループ会社への派遣を実施することも決め、さまざまな企業とのマッチングにも奔走しました。一定期間とはいえ、未経験の異業種の仕事に挑戦したスタッフたちの戸惑いや努力は本当に大きなものであったと思いますし、耐え抜いてくれたことに感謝しています」

金田総支配人「ほぼ、休業に等しい状態でした。宿泊や飲食のお客様は激減、収益の要であるご宴会、会議、結婚式が全く無い状態が続き、さらには館内のテナント様も撤退。ほとんどのスタッフが休業となる中、先の見えない不安から一人またひとりと自らホテルを去っていくスタッフとの別れは、非常に辛いものがありました。そんな静まり返る暗い館内の一角で、各部門責任者は何度となく集まり、協議を行いました。皆、大切なスタッフ、ホテルを守るために何でもやっていくと必死でしたね。そうやって考えに考えて作り出した経費節減案や業務改善策の実施に加え、他業種企業への出向やグループ会社への派遣を実施することも決め、さまざまな企業とのマッチングにも奔走しました。一定期間とはいえ、未経験の異業種の仕事に挑戦したスタッフたちの戸惑いや努力は本当に大きなものであったと思いますし、耐え抜いてくれたことに感謝しています」 しかし、公共スペースや宴会場の照明機器については、課題が大きかったようです。本館が建てられたのは30年以上も前。宴会場の大型のシャンデリアなど、調光機能を持つ照明機器はLED化に対応しておらず、システムそのものを最新設備に更新する必要がありました。さらに、電気設備も細やかな分電制御が難しい仕様で、新築のタワー館とは異なり省エネ化に相応なコストがかかるため、簡単には手を付けることができない状況であったようです。

しかし、公共スペースや宴会場の照明機器については、課題が大きかったようです。本館が建てられたのは30年以上も前。宴会場の大型のシャンデリアなど、調光機能を持つ照明機器はLED化に対応しておらず、システムそのものを最新設備に更新する必要がありました。さらに、電気設備も細やかな分電制御が難しい仕様で、新築のタワー館とは異なり省エネ化に相応なコストがかかるため、簡単には手を付けることができない状況であったようです。 その後、ビル管理システムの経験がある業務部の松浦さんを中心に、無料の省エネルギー診断(東京都環境公社)を実施。東京都から派遣されたプロの診断士とともに、まずは照明のLED化による削減効果の算出に取りかかられたそうです。

その後、ビル管理システムの経験がある業務部の松浦さんを中心に、無料の省エネルギー診断(東京都環境公社)を実施。東京都から派遣されたプロの診断士とともに、まずは照明のLED化による削減効果の算出に取りかかられたそうです。 松浦様「例えば、既設の照明設備の仕様(型番・消費電力等)の入力が必須条件のなかで、古い照明器具は型番などの詳細が不明なものも多く、仕様書に記載されている機種が廃番になっていることもありました。それについては、東京都の指示で該当設備を個別に撮影して、写真付きの申請用報告書を作成しなければならなかったのです。時間のかかる作業でしたが、先日なんとか申請用報告書は完遂しました」

松浦様「例えば、既設の照明設備の仕様(型番・消費電力等)の入力が必須条件のなかで、古い照明器具は型番などの詳細が不明なものも多く、仕様書に記載されている機種が廃番になっていることもありました。それについては、東京都の指示で該当設備を個別に撮影して、写真付きの申請用報告書を作成しなければならなかったのです。時間のかかる作業でしたが、先日なんとか申請用報告書は完遂しました」

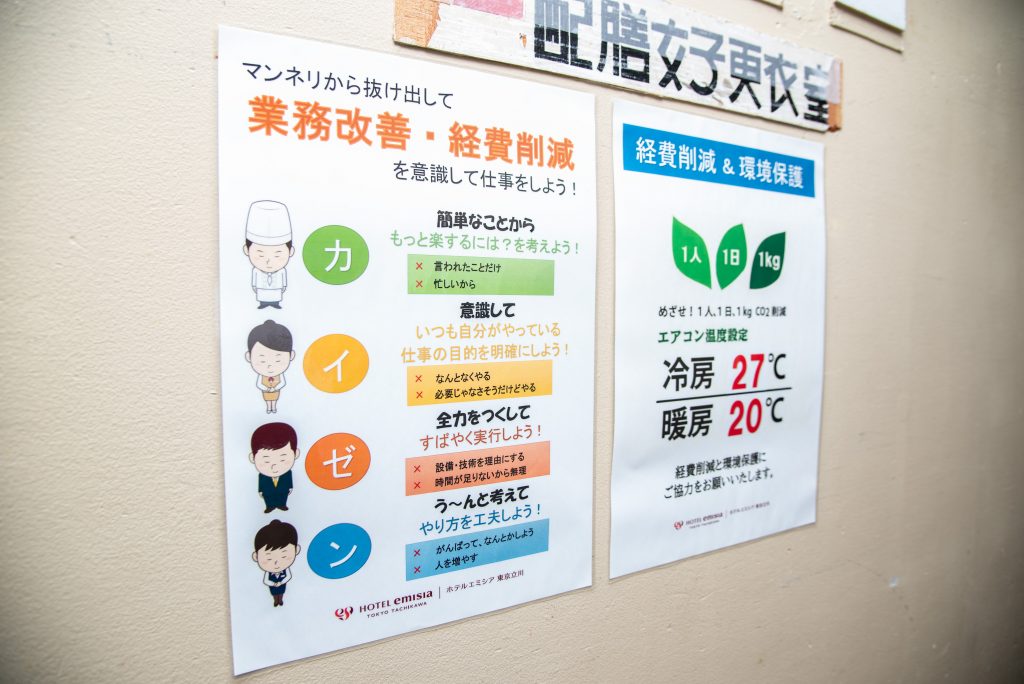

藤倉部長「普段は積極的な発言がほとんどなかった若手スタッフたちが、一生懸命考えたアイデアを持ち寄り、自信を持って発表してくれるようになったのです。これまで私たちは、持続可能な社会の実現を目指して、歯ブラシやヘアーブラシといった客室のアメニティをバイオマス製品に変更するなど多様な取組を行ってまいりましたが、これらも彼ら彼女らの意見がボトムアップで挙がってきた例ですし、お客様が不要になって当館に寄付してくださった傘を「リユース傘」として別のお客様に自由にお持ち帰りいただくという新しいサービスも、実は若手スタッフたちのアイデアによるものでした」

藤倉部長「普段は積極的な発言がほとんどなかった若手スタッフたちが、一生懸命考えたアイデアを持ち寄り、自信を持って発表してくれるようになったのです。これまで私たちは、持続可能な社会の実現を目指して、歯ブラシやヘアーブラシといった客室のアメニティをバイオマス製品に変更するなど多様な取組を行ってまいりましたが、これらも彼ら彼女らの意見がボトムアップで挙がってきた例ですし、お客様が不要になって当館に寄付してくださった傘を「リユース傘」として別のお客様に自由にお持ち帰りいただくという新しいサービスも、実は若手スタッフたちのアイデアによるものでした」

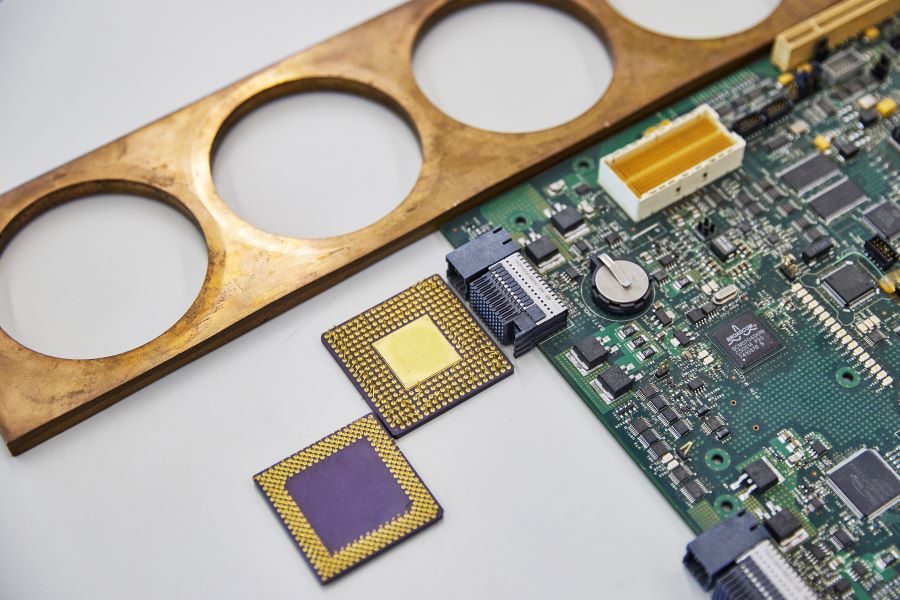

業務部ご担当者様(以下略)「もともと私どもは電子部品を商う会社です。ISO14000シリーズの国際規格認証を取得したほか、SDGsを積極的に推し進めるなど、環境マネジメントに対する意識はそれなりに高かったと考えています。その下地もあって、早い段階から社屋の照明器具をLED電灯に換装するなど、省エネに資する工夫や取組を続けてきました。そんな折、HTT実践推進ナビゲーター事業のスタッフさんから一本の電話がありました。HTTについてのご案内だったんです」

業務部ご担当者様(以下略)「もともと私どもは電子部品を商う会社です。ISO14000シリーズの国際規格認証を取得したほか、SDGsを積極的に推し進めるなど、環境マネジメントに対する意識はそれなりに高かったと考えています。その下地もあって、早い段階から社屋の照明器具をLED電灯に換装するなど、省エネに資する工夫や取組を続けてきました。そんな折、HTT実践推進ナビゲーター事業のスタッフさんから一本の電話がありました。HTTについてのご案内だったんです」 当初からコーデンシTK社が注目していたのが、太陽光発電でした。自社ビルの屋上に太陽光発電モジュールを設置すれば、それまで取り組んできた「へらす」に加え、電力を「つくる」ことも可能です。そこでナビゲーターの齊藤氏は、太陽光発電に関連する東京都の助成金制度をご案内。併せて蓄電池設置による「ためる」プランについてもご提案を行い、まずは現在の電力使用状況の見える化を進言したのだとか。省エネ対策立案のベースとなりうる「省エネルギー診断(東京都環境公社)」を通じて、モヤモヤとしていたものが少しずつ形を成していく感覚を得られたのだそうです。

当初からコーデンシTK社が注目していたのが、太陽光発電でした。自社ビルの屋上に太陽光発電モジュールを設置すれば、それまで取り組んできた「へらす」に加え、電力を「つくる」ことも可能です。そこでナビゲーターの齊藤氏は、太陽光発電に関連する東京都の助成金制度をご案内。併せて蓄電池設置による「ためる」プランについてもご提案を行い、まずは現在の電力使用状況の見える化を進言したのだとか。省エネ対策立案のベースとなりうる「省エネルギー診断(東京都環境公社)」を通じて、モヤモヤとしていたものが少しずつ形を成していく感覚を得られたのだそうです。 太陽光発電についても同様です。実現可能な具体案が見つかれば、すぐにでも検討に入る準備は整っていました。しかし、本社社屋ビルのカマボコ型にデザインされた屋上には、建築上、従来型の太陽光パネルの設置が困難であるということが判明します。

太陽光発電についても同様です。実現可能な具体案が見つかれば、すぐにでも検討に入る準備は整っていました。しかし、本社社屋ビルのカマボコ型にデザインされた屋上には、建築上、従来型の太陽光パネルの設置が困難であるということが判明します。

「実はその後、太陽光パネルの設置業者さんから、当社の屋上には充分な枚数のパネルを設置することができず十分な発電量を得られないという理由から、残念ながら費用対効果は薄いとの回答をいただきました。助成金を活用しても、設置には相応のコストがかかります。コストを回収できなければ、当然ながら設置は断念せざるを得ません。ただ、私たちにとってはこれも『前進した結果』であり、ポジティブに捉えています。中小企業経営者の皆さんになら共感いただけると思うのですが、小さな会社は本来業務に加えて、細かい経理業務や求人、社内環境の整備など、目の前に山積みされる諸問題に忙殺されがちです。環境負荷低減や脱炭素化に向けた取組は大切であると思いながらも、どうしても二の次になってしまうんですよね。でも、

「実はその後、太陽光パネルの設置業者さんから、当社の屋上には充分な枚数のパネルを設置することができず十分な発電量を得られないという理由から、残念ながら費用対効果は薄いとの回答をいただきました。助成金を活用しても、設置には相応のコストがかかります。コストを回収できなければ、当然ながら設置は断念せざるを得ません。ただ、私たちにとってはこれも『前進した結果』であり、ポジティブに捉えています。中小企業経営者の皆さんになら共感いただけると思うのですが、小さな会社は本来業務に加えて、細かい経理業務や求人、社内環境の整備など、目の前に山積みされる諸問題に忙殺されがちです。環境負荷低減や脱炭素化に向けた取組は大切であると思いながらも、どうしても二の次になってしまうんですよね。でも、

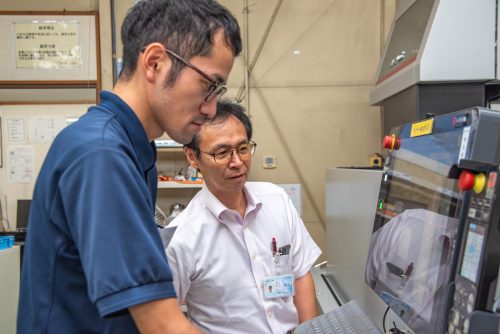

吉田社長が、東京都の取組であるHTT(電力をへらす・つくる・ためる)について知ったのは初夏のころ。本格的な夏の猛暑に備えて空調設備の更新を検討しているさなか、HTT実践推進ナビゲーター事業のスタッフから電話案内がありました。

吉田社長が、東京都の取組であるHTT(電力をへらす・つくる・ためる)について知ったのは初夏のころ。本格的な夏の猛暑に備えて空調設備の更新を検討しているさなか、HTT実践推進ナビゲーター事業のスタッフから電話案内がありました。 コロナウイルスのパンデミック下にあった2020年、2021年には、世界的な渡航制限の影響により民間機の生産が大きく落ち込み、航空機産業が大きな打撃を受けたことは多くの人の知るところです。航空機生産におけるサプライチェーンの一員であるエイチ・エー・ティーもまた然り。パンデミックが収束しつつある現在は航空機産業も回復基調にありますが、ロシアによるウクライナ侵攻でエネルギー価格の高騰にも見舞われ、今なお厳しい状況が続いています。吉田社長から会社が置かれた状況を伺ったナビゲーターの山内氏は、このたびの

コロナウイルスのパンデミック下にあった2020年、2021年には、世界的な渡航制限の影響により民間機の生産が大きく落ち込み、航空機産業が大きな打撃を受けたことは多くの人の知るところです。航空機生産におけるサプライチェーンの一員であるエイチ・エー・ティーもまた然り。パンデミックが収束しつつある現在は航空機産業も回復基調にありますが、ロシアによるウクライナ侵攻でエネルギー価格の高騰にも見舞われ、今なお厳しい状況が続いています。吉田社長から会社が置かれた状況を伺ったナビゲーターの山内氏は、このたびの 助成支援までの具体的な流れは、最初に所定の申込みフォームにより専門家の派遣を依頼。事務局の内容確認が済むと、派遣された専門家が現地調査を行って支援レポートを作成、レポートの内容にもとづいて助成金の申請を行うという手順です。取材を行った8月末の時点では、助成金申請を済ませて審査待ちという段階。吉田社長の「この夏こそ空調を新しくする!」宣言の実現には間に合わない様子でしたが、「社員にはこの夏も暑さに耐えてもらうことになって申し訳なかったのですが、浮いた経費をボーナスに上乗せできたので、みんな喜んでくれました」と、吉田社長も嬉しそうに語ります。

助成支援までの具体的な流れは、最初に所定の申込みフォームにより専門家の派遣を依頼。事務局の内容確認が済むと、派遣された専門家が現地調査を行って支援レポートを作成、レポートの内容にもとづいて助成金の申請を行うという手順です。取材を行った8月末の時点では、助成金申請を済ませて審査待ちという段階。吉田社長の「この夏こそ空調を新しくする!」宣言の実現には間に合わない様子でしたが、「社員にはこの夏も暑さに耐えてもらうことになって申し訳なかったのですが、浮いた経費をボーナスに上乗せできたので、みんな喜んでくれました」と、吉田社長も嬉しそうに語ります。 これまでも幾度か補助金を活用してきた吉田社長ですが、申請手続きはすべて自分一人で行ってきたそう。HTT実践推進ナビゲーター事業からの案内をきっかけに行った今回の場合は、ナビゲーターの山内氏や東京都から派遣された専門家の意見を訊けたことが、思わぬ収穫だったようです。

これまでも幾度か補助金を活用してきた吉田社長ですが、申請手続きはすべて自分一人で行ってきたそう。HTT実践推進ナビゲーター事業からの案内をきっかけに行った今回の場合は、ナビゲーターの山内氏や東京都から派遣された専門家の意見を訊けたことが、思わぬ収穫だったようです。 吉田社長「これまでHTTについては何も知りませんでしたが、今回活用させていただいて、とても良い取組だと思いました。ナビゲーターもコンサルタントも東京都から派遣される方なので安心で、無償で役立つアドバイスをいただけるので助かりますね。脱炭素の取組については、照明のLED化などは数年前に済ませていますし現時点ではやれることが限られると思っていましたが、今回お話を伺うなかで

吉田社長「これまでHTTについては何も知りませんでしたが、今回活用させていただいて、とても良い取組だと思いました。ナビゲーターもコンサルタントも東京都から派遣される方なので安心で、無償で役立つアドバイスをいただけるので助かりますね。脱炭素の取組については、照明のLED化などは数年前に済ませていますし現時点ではやれることが限られると思っていましたが、今回お話を伺うなかで