脱炭素経営は大企業の話だから、自社は後回しでいいとお考えの中小企業経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、本当に後回しでよいのでしょうか。脱炭素社会は、すでに始まっているのです。脱炭素社会で何が変わるのか。中小企業がいち早く取り組むメリットや、取組が遅れた場合のリスクについて、解説していきます。

脱炭素社会で何が変わる?

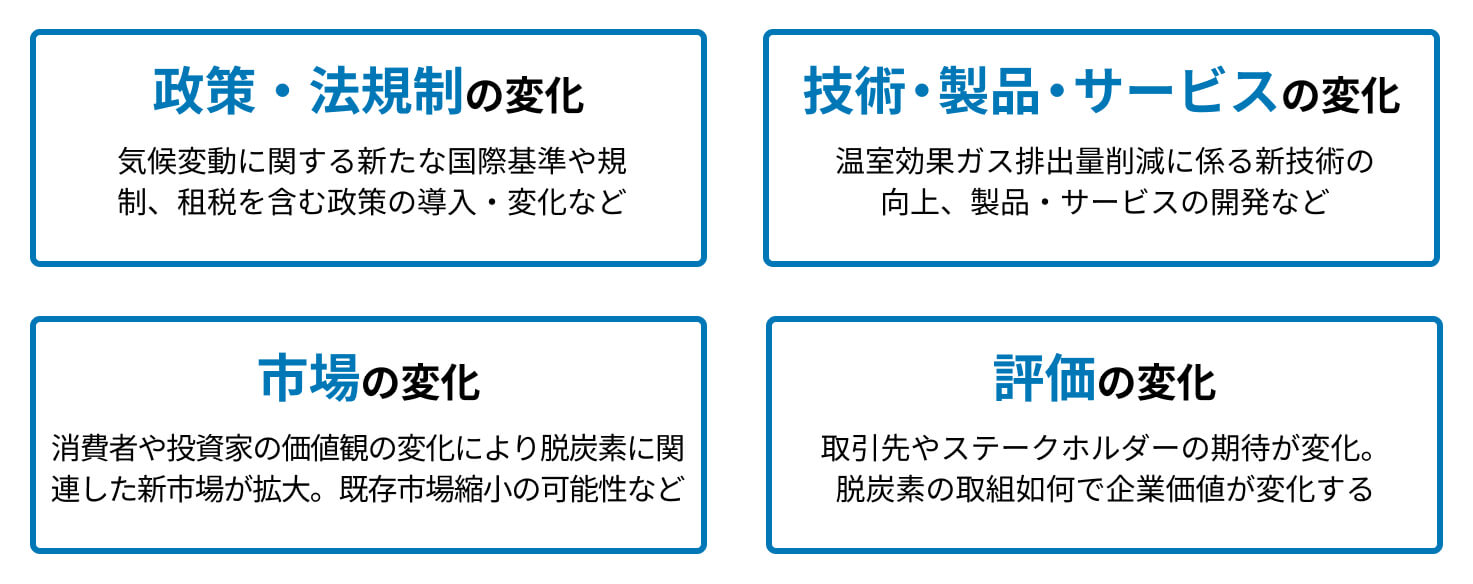

地球温暖化が加速的に進むなか、世界の経済、産業、社会は大きな変化に直面しています。気候変動に対応して各国の政策や規制が変化、脱炭素や再エネの技術革新は日進月歩で進み、投資家や消費者の価値観にも大きな変化が生じつつあります。

<気候変動による社会の変化>

こうした脱炭素化に伴う経済、産業、社会の構造転換は、企業に機会とリスクの両方をもたらしています。脱炭素社会で変化する消費者需要を捉え、脱炭素・環境に関わる優れた技術やサービスを展開する企業は競争力を高め、新たな市場や取引先を開拓することで成長の機会を捉えることができるでしょう。その一方、脱炭素経営への対応が遅れた場合は、社会的な評価や競争力の低下を招くリスクもあります。

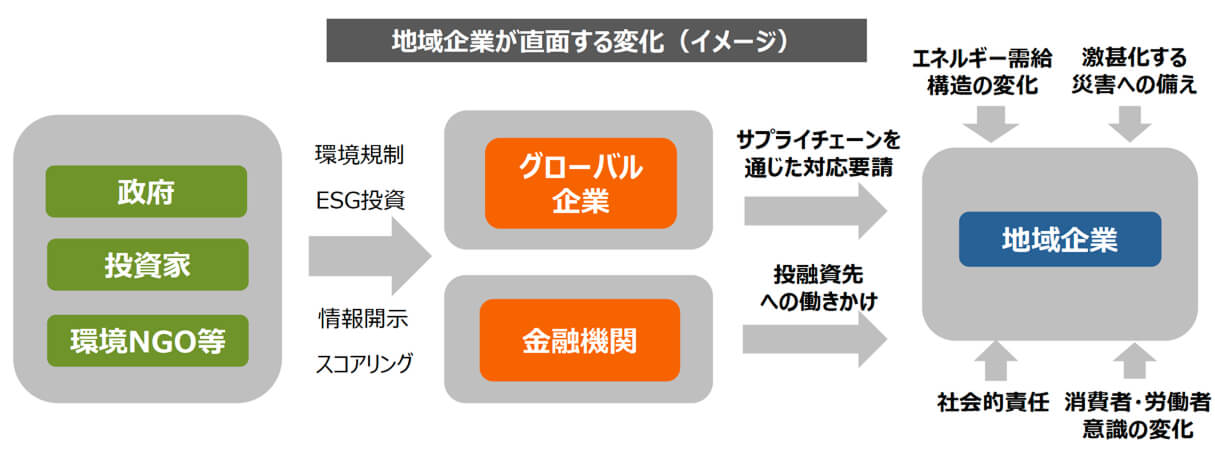

気候変動による機会とリスクは、投資家を意識するグローバル企業や法規制の直接対象となる大企業に留まるものではありません。投資家や金融機関は温室効果ガス排出量削減についてサプライチェーン単位で評価するため、国内外の大企業は気候変動対策としてサプライチェーンの再編、技術や設備の更新、生産体制の見直しを着々と進めています。そのため、中小企業を含めたサプライチェーンの幅広い企業について変革を迫られることが予想されます。

参考・引用:金融庁「金融機関における気候変動への対応についての基本的考え方」

脱炭素経営のメリット

新たな政策や法規制の導入、取引先の評価や市場価値の変化など、脱炭素社会に向けた急激な変化を不安視する中小企業も多いかもしれません。脱炭素社会で想定されるさまざまなリスクを回避し、事業成長に繋がる機会を捉えるには、気候変動対策の視点を織り込んだ経営戦略が必要となります。それこそが脱炭素経営なのです。ここでは、脱炭素経営で想定される4つのメリットについてご紹介。脱炭素経営が“当たり前”になる前に、いち早く取り組むことが肝心です。

<1.優位性の構築>

SBT目標※1を設定している大企業を中心に、サプライヤーとして脱炭素経営を実践する企業を選択する動きが広がりつつあります。脱炭素経営を実践することは、こうした環境意識の高い大企業のサプライヤーとして優位性を構築することになり、自社の競争力確保、強化に繋がっていくと考えられます。

<2. エネルギーコストの削減>

省エネ実践のため、非効率な製造プロセスや古い設備の更新を進めることで、光熱費や燃料費などエネルギーコストを削減することができます。コストが嵩むイメージがある再エネ導入も、公的な補助金や支援策の活用により負担軽減して実施することも可能です。昨今のエネルギー価格高騰を考えれば、光熱費、燃料費の削減は大きなメリットといえます。

<3. 新規ビジネスの展開・認知度の向上>

温室効果ガス排出量の削減、再エネ導入、脱炭素化に貢献する製品・サービスの展開などにより、環境意識の高い企業として知名度が向上することが期待されます。また、脱炭素関連の市場へ進出することで、新たな事業展開を生み出すことも可能でしょう。例えば、株式会社エニマス※2は、自社の消費電力を把握するため、電力を見える化する装置を開発して製品化。脱炭素に取り組むさまざまな企業に製品とソリューションを提供しており、脱炭素社会を見越した先進性のある事業展開が注目を集めています。

<4. 優秀な人材の確保>

気候変動という社会的課題に積極的に取り組むことで、社員の共感や信頼を獲得、働くモチベーションの向上にも繋がります。若手社員の定着とともに、環境問題への関心が高い優秀な人材の確保も期待され、企業活動の持続可能性を高めます。

※1 SBT目標:企業が環境問題に取り組んでいることを示す目標設定の一つ。2015年のパリ協定で定められた「2℃目標」や「1.5℃目標」を目指し、各企業は温室効果ガスの排出削減目標を策定する必要があります。

参考:「TCFD、CDP、SBT、RE100 カーボンニュートラルのイニシアチブ、どこがどう違う?」

※2 HTT実践企業インタビュー「株式会社エニマス」

参考・引用:環境省「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック」

脱炭素経営に取り組まないことのリスク

脱炭素社会に取り組まない、あるいは取組の遅れが企業活動にどのような影響を与えるのか? リスクについて理解することも重要です。ここでは脱炭素経営に取り組まない場合に想定される主な3つのリスクを紹介します。

<1. サプライチェーンからの除外>

大企業は国内外の気候変動対策の強化や投資家のESG評価により、サプライチェーン全体で脱炭素化を進める必要に迫られているのが現状です。国内大手企業の脱炭素化要請の例として、大手住宅メーカーでは、サプライヤーに対してCO2排出量削減の取組状況を調査し勉強会も実施。2030年までに主要サプライヤーによるSBT目標設定率80%を目指しています。また、大手電機メーカーではScope1から3のバリューチェーン全体で2040年までにネットゼロ達成を目指しており、サプライヤー、製造委託先に対して温室効果ガス排出量の把握、排出量削減目標の設定と進捗管理を要請しています。さらに大手自動車メーカーでは、車両のライフサイクル全体でのCO2排出量削減に向け、サプライヤーに対して年間3%のCO2削減目標に取り組むことを要請しています。温室効果ガス排出量の算定や削減、再エネの導入など、取引先の脱炭素対応要請を受け流していると、いずれサプライチェーンから外される恐れがあります。

<2. エネルギーコストの増大>

需給ひっ迫と資源燃料価格の高騰など、エネルギー市場の混迷は中長期的に続くことが予想されます。エネルギーを大量に消費する非効率な生産プロセスや設備、化石燃料由来の電力を使い続ければ、コストが増加して事業継続を圧迫するのは避けられないでしょう。また、日本でも自主的な二酸化炭素の排出量取引制度がスタートしており、2026年度からは本格稼働する予定です。さらに2028年度からは化石燃料輸入事業者に対する賦課金制度も始まり、カーボンプライシングの本格導入も間近に迫っています。化石燃料由来のエネルギーを使用し続けた場合、炭素税としてCO2排出コストを上乗することで、製品価格を上げざるを得ない状況となるため、価格競争で不利になる恐れがあります。

<3. 市場・顧客の喪失>

脱炭素時代においては、環境改善に繋がる新たな技術や、脱炭素に貢献する製品・サービスの需要が高まる一方で、化石燃料を使用する製品の需要は低くなることが想定されます。消費者が環境に配慮した製品を求める傾向はより強くなり、製品の脱炭素化や低炭素性をアピールできない場合は、市場や顧客を失う可能性さえあります。昨今ではCO2排出量を商品タグに表示する動きも出始め、表示がなければ「え? まだやってないの?」そう思われる時代もすぐそこに迫っているのかもしれません。投資家はもちろん、一般消費者もまた、脱炭素経営を「企業価値の指針」として捉え始めているのです。

参考・引用:全国銀行協会「脱炭素経営に向けたはじめの一歩」

中小企業における脱炭素経営の進め方

脱炭素経営とは気候変動対策を織り込んだ企業経営をいい、その道筋は事業内容によって異なります。CSR活動ではなく、最終的に企業価値の向上に繋げる経営戦略であることが重要です。自社の現況を踏まえつつ、以下の3つのポイントを参考に取組を進めるとよいでしょう。

<1.外部環境の変化を捉え、自社の現状を認識>

国内外で進む脱炭素化、GX(グリーントランスフォーメーション)対応の重要性を正しく理解し、社内にも周知させます。専門家による省エネ診断などを活用して排出量を見える化し、第三者の視点による現状把握に務めることも大切です。そのうえで、気候変動に関連するビジネスの機会とリスクを分析し、自社の事業への付加価値、競争力向上にどう繋げるか、市場変化にどのように対応するのか、脱炭素経営の道筋や取組を検討します。

<2. 生産性向上、エネルギーコスト削減>

まずは節電などの省エネ対策から始めてエネルギーコスト削減の効果を実感。働き方改革や製造ラインの見直しにより、生産性の向上も目指します。さらに、古い電源設備や照明器具の更新、再エネ設備の導入など、経済性の高い省エネ投資に着手するのもよいでしょう。生産性向上、エネルギーコスト削減の効果は目に見える形で情報共有し、社内全体で脱炭素経営の意識を高めることも大切です。

<3. 新技術や製品、サービスを開発>

自社の事業内容を活かして、脱炭素社会に適合した新しい技術や製品、サービスを創出。気候変動に関連する新規市場にアクセスして事業を多角化、脱炭素社会における成長の機会を捉えます。気候変動対策、あるいは環境に配慮した製品、サービスであると評価されれば、金融機関から低利子で融資を受けることも可能。投資コストを抑えつつ、意欲的に新規事業を展開していきましょう。

参考・引用:経済産業省 関東経済局「カーボンニュートラルと地域企業の対応<事業環境の変化と取組の方向性>」P57

>>脱炭素経営についてのご相談はこちら

>>詳しい支援策を知りたい方はこちら

【前のページに戻る】