-

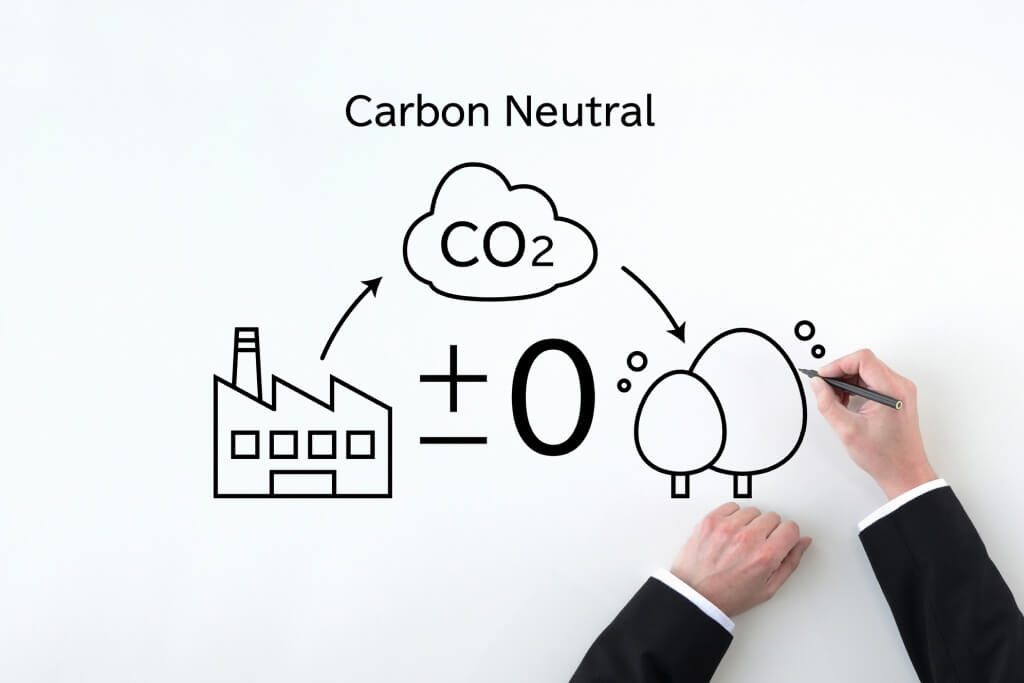

カーボンニュートラルは

未来の鍵だ。 -

いま、わたしたち

企業がすべきことは?

いま、わたしたち

企業がすべきことは?

東京都は今、

企業のHTTへの取組に対し

約60の支援策(助成金等)を

用意しています。

HTT実践推進ナビゲーターが

最適な支援策を企業ごとに、

ご案内いたします。

ご相談無料。

お気軽にお問い合わせください!

HTTのセミナーでは、脱炭素、再エネ、蓄エネはもちろんのこと、持続可能、循環型社会、GX(グリーントランスフォーメーション)、事業継続、ブランディングなどの講師を招き開催しています。

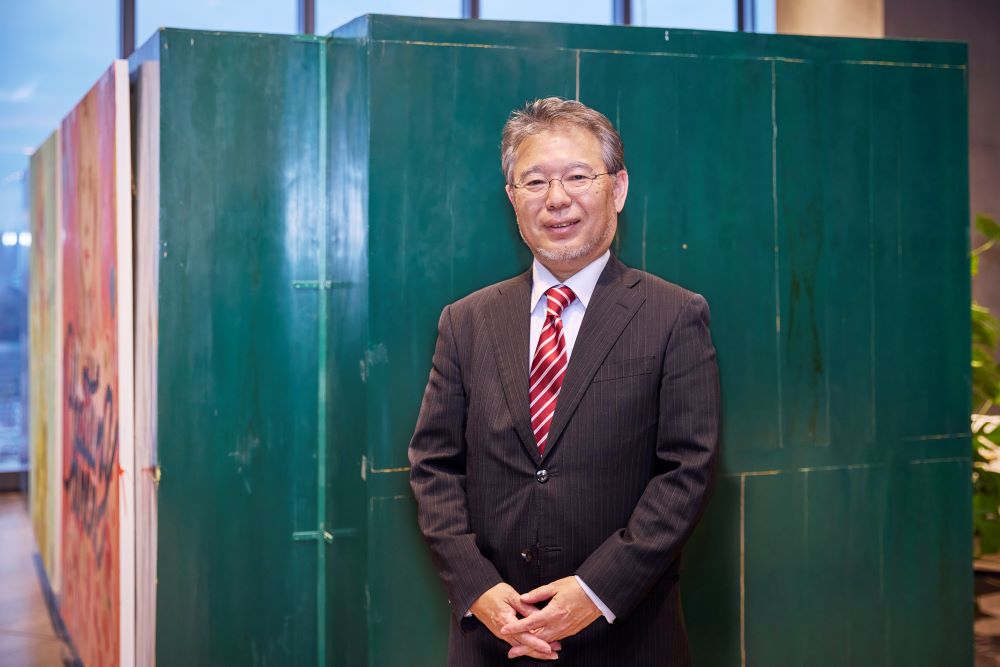

経営と脱炭素の両立 中小企業における取組のリアルとは

株式会社パソナサステナビリティ 代表取締役社長 石田 正則(いしだ まさのり)氏

中小企業のための脱炭素スタートアップ

jpeg250×250.jpg)

合同会社桑島技術士事務所 代表社員 桑島 哲哉(くわしま てつや)氏

セミナー講師の方々に、インタビューを行いました。

脱炭素化をめぐる日本や世界の動向、企業が脱炭素化に取り組むメリット

実際の取組事例などが語られています。

株式会社NTTデータ

コンサルティング事業本部 サステナビリティサービス&ストラテジー推進室 統括室長

南田 晋作(みなみだ しんさく)氏

レポート詳細をみる

レポート詳細をみる

株式会社ゼロボード CEO室CEO付

芝崎 章(しばさき あきら)氏

レポート詳細をみる

立命館大学 衣笠総合研究機構

三上 己紀(みかみ みき)氏

レポート詳細をみる

一般社団法人 東京都中小企業診断士協会

大東 威司(おおひがし たかし)氏

レポート詳細をみる

サステナブル575代表

廣瀬 悦哉(ひろせ えつや)氏

レポート詳細をみる

ピコットエナジー株式会社 代表取締役

ゼロエミッション経営推進相談員

田村 健人(たむら たけと)氏

レポート詳細をみる

国際航業株式会社 カーボンニュートラル推進部 SDGs担当

帝塚山学院大学 非常勤講師

今田 大輔(いまだ だいすけ)氏

レポート詳細をみる

新井田技術士事務所 代表

新井田 有慶(にいだ ありよし)氏

レポート詳細をみる

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)自然保護室(気候・エネルギー)

市川 大悟(いちかわ だいご)氏

レポート詳細をみる

中小企業アドバイザー

鷹羽 毅(たかは たけし)氏

レポート詳細をみる

ゼロボード総研所長

グローバルサステナビリティ基準審議会(GSSB)理事

待場 智雄(まちば ともお)氏

レポート詳細をみる

レポート詳細をみる

株式会社山本技術研究所 代表取締役

山本 肇(やまもと はじめ)氏

レポート詳細をみる

一般社団法人バーチュデザイン代表理事 / 東京大学教養学部 客員教授

吉高 まり(よしたか まり)氏

レポート詳細をみる

中小企業アドバイザー

鷹羽 毅(たかは たけし)氏

レポート詳細をみる

BSIグループジャパン株式会社 / 事業開発部部長

吉田 太地(よしだ たいち)氏

レポート詳細をみる

公益財団法人東京都中小企業振興公社 ゼロエミッション経営推進支援事業 相談員

山北 浩史(やまきた ひろし)氏

レポート詳細をみる

慶應義塾大学大学院理工学研究科 非常勤講師

藤平 慶太(ふじひら けいた)氏

レポート詳細をみる

国際航業株式会社 カーボンニュートラル推進部

SDGs担当 今田 大輔(いまだ だいすけ)氏

レポート詳細をみる

ピコットエナジー株式会社 代表取締役 / ゼロエミッション経営推進相談員

田村 健人(たむら たけと)氏

レポート詳細をみる

株式会社山本技術経営研究所 代表取締役

山本 肇 (やまもと はじめ)氏

レポート詳細をみる

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門

ストラテジー&オペレーショングループ シニアマネジャー/上席主任研究員

大森 充(おおもり みつる)氏

レポート詳細をみる

株式会社ハバリーズ 代表取締役社長

矢野 玲美(やの れみ)氏

レポート詳細をみる

一般社団法人 東京都中小企業診断士協会

大東 威司(おおひがし たかし)氏

レポート詳細をみる

いま、中小企業者・小規模事業者にも環境対策への積極的な取組が求められています。

下記のような事例でも東京都の助成金が活用できます!

電力を

へらす

電力を

つくる

電力を

ためる

※HTT関連の助成金の対象は東京都内の中小企業、小規模事業者です。

※大企業の子会社、学校法人、一般・財団法人、医療法人、社会福祉法人等は対象外です。

HTT実践推進ナビゲーターを実際に活用した企業様にインタビューをしました。

株式会社エニマス様

まずは「へらす」が先決。 そのためには「見える化」が必須なのです。 …

詳細をみる

全日空モーターサービス株式会社様

脱炭素は避けられない課題。 全社一丸となって取り組んでいます。 …

詳細をみる

株式会社ヨシザワ様

中小企業診断士の伴走支援と補助金活用で、 赤字体質を脱却し経営改革がで…

詳細をみる

ホテルエミシア東京立川様

的確なアドバイスと迅速なレスポンス。 心強い味方を得たような気持ちにな…

詳細をみる

コーデンシTK株式会社様

手掛かりを指し示し、解決への道を明るく照らす。 ナビゲーターの存在が私…

詳細をみる

株式会社エイチ・エー・ティー様

働く社員のためにはじめた老朽設備の更新が、 さらなる省エネと経営改善に…

詳細をみる

ZEBってなに?中小企業にもできることはある?

2025.04.24

脱炭素経営はなぜ必要なのか?

中小企業が取り組まないことのリスクとは

2025.03.13

オフィスで始める省エネ対策。

~後編 用途別の省エネ対策を考える~

2025.01.30

オフィスで始める省エネ対策。

~前編 省エネ対策の準備を整える~

2025.01.30

サーキュラーエコノミーとは? リサイクルと何が違う?

2024.12.04

2050年。東京都が目指す水素社会

2024.10.30

もし、このまま何もしなかったら……

やがて訪れるかもしれない「+4℃の世界」

2024.09.13

ESGとは? SDGsやCSRとなにが違う?

2024.01.30

GXへの取組を加速!カーボン・クレジット市場が取引を開始 そもそも「カーボン・クレジット」とはなに?

2023.12.14

TCFD、CDP、SBT、RE100 カーボンニュートラルのイニシアチブ、どこがどう違う?

2023.11.13

「サプライチェーン排出量」と「Scope1, Scope2, Scope3」について

2023.11.13

「ゼロエミッション」の意味や「カーボン○○」の違いについて解説します!

2023.11.13